収穫のあとに残った茎や葉っぱの処理に困るんだけど、畑に混ぜてもいいだろうか?

ちょっと待って!その残渣(ざんさ)の処理方法を間違えると次の作物に悪影響になることがあるんだ。

家庭菜園を楽しんでいると、どうしても出てくるのが野菜の残渣(ざんさ)。見た目はただのゴミに見えるかもしれませんが、実はその後の土づくりや栽培に大きな影響を与えるってご存じでしょうか。

特に注意したいのが、残渣をそのまま畑に混ぜ込む方法。知らずに混ぜこんだ野菜が、次の収穫に悪影響を及ぼしてしまうかも…。

今回は、家庭菜園をしている方がつまずきやすい残渣処理の落とし穴について、わかりやすく解説していきます。

残渣処理ってどうして大事なの?

楽しい収穫の後に残った作物の葉っぱや茎。そのままでも土に還るし、残しておいてもいいのでは?と疑問に思う方も多いのではないのでしょうか。

実際、残った葉や茎などの残渣をどうすればいいのか。という質問をよくいただきます。

ですが、この残渣、放置したり、そのまま土に混ぜ込んだりすると分解の過程でさまざまな問題を引き起こすことがあります。

一方で、しっかりとした方法で処理をすれば、残渣は立派な堆肥として再利用できます。つまり、ただ混ぜ込むのではなく「どう処理するか」が家庭菜園にとって重要な分かれ道になるわけです。

残渣をそのまま耕すとどうなる?

「収穫が終わった後、残った茎や葉はそのまま土にすき込めば栄養になるんじゃない?」

一見すると効率が良さそうですが、実はそのまま耕すといくつかの悪影響が出る可能性があります。

残渣を土に混ぜ込むリスクとは?

- 病気

- ガス障害

- 害虫

1.病気のリスク

残渣には病原菌やウイルスが潜んでいることが多く、それが土に残ると翌年も同じ病気が発生しやすくなります。

とくに連作をする場合は要注意で、青枯病や半身萎ちょう病、つる割病などが繰り返し出やすくなってしまいます。

2.ガス障害のリスク

分解されにくい残渣を土に混ぜると、土中で未熟なまま腐敗が進みます。

その過程で発生する有害ガスが、次に植える野菜の根を傷め、生育不良の原因になるのです。

3.害虫の温床になるリスク

アブラムシやコナジラミ、ヨトウムシのサナギなどが残渣に隠れて越冬し、春先に一斉に畑に広がってしまうことがあります。

つまり、ただ耕すだけでは栄養になるどころか、病気や害虫を増やしてしまうリスクがあるということです。

残渣処理に注意が必要な野菜とは?

どんな野菜を育てたあとに、残渣をそのまま混ぜ込むと良くないの?

基本的にはすべての野菜の根なので注意が必要なのですが、中でも特に悪影響が出やすいものがあります。

それはオクラやナスです。

オクラやナスは根が樹木のように固く、太くなります。

この太くて固い根をそのまま残渣として、土に混ぜ込んでしまうと分解ができず残ってしまいます。

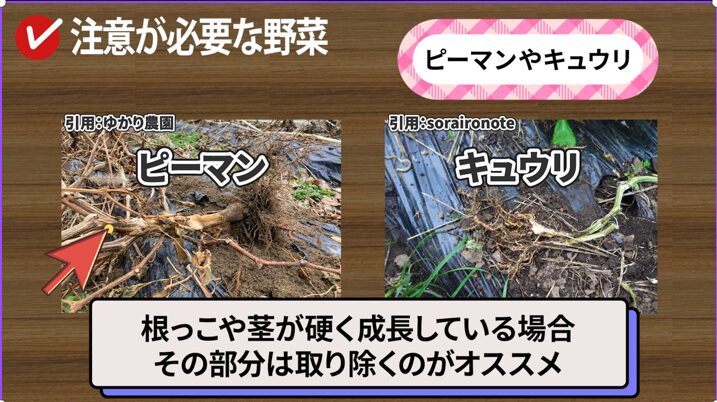

同じ理由でピーマンやキュウリの根も注意しましょう。

ただし、葉や細い茎などの柔らかい部分であれば、混ぜ込んでも問題ありません。

問題になるのは太い茎や根です。これらは分解されにくいため取り除いた方が良いでしょう。

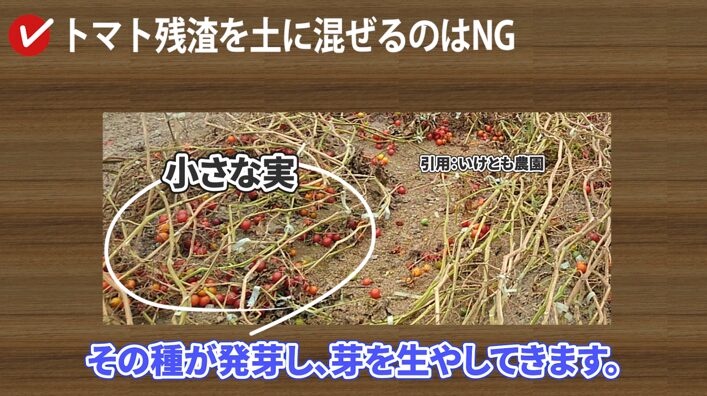

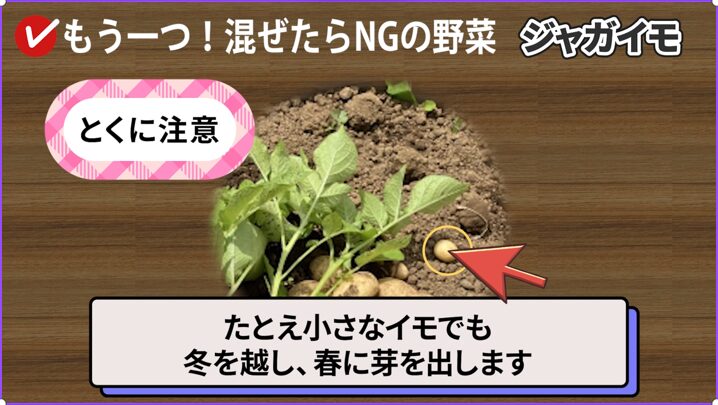

次に注意したいのがトマトとジャガイモです。

トマトやジャガイモなどのナス科は土壌病害に弱く、枯れた茎や葉に病原菌が残りやすい性質を持っています。

たとえば「青枯病」や「半身萎ちょう病」などは、残渣と一緒に翌年の畑に持ち越されてしまうことがあります。

また、トマトの実や小さなジャガイモをそのままにしていると、そこから発芽したり根が出てしまい、次の作物を作る時に弊害となります。

さらに、トマトは土に触れていると茎からでも発根します。

このような植物は畑に残すと次の作物の成長を阻害してしまいます。

このように、野菜の種類によって残渣処理のリスクは大きく変わります。

だからこそ「そのまま耕す」のではなく、適切な処理方法を選ぶことが大切なのです。

正しい残渣処理の方法

「じゃあ、残渣はどう処理すればいいの?」と疑問に思う方も多いと思います。実は、ちょっとした工夫で病気や害虫のリスクを減らしながら、畑にとって有益な資材に変えることができます。

まず基本は畑から持ち出すことです。

病気が出た株や葉は特に残さず回収し、畑に残さないようにしましょう。持ち出したものは家庭のゴミとして処理するか、地域によっては焼却できる場合もあります。

次に堆肥化です。

健康な残渣であれば、コンポストや堆肥枠に入れて発酵分解させることで立派な肥料になります。しっかりと高温発酵させると、病原菌や害虫の卵は死滅するので安心です。

もし堆肥化の設備がない場合は残渣を乾燥させる方法もあります。

天日でカラカラに乾かすことで、病原菌や虫が生き残りにくくなり、後から土に戻してもトラブルになりにくいです。

ポイントは「すぐにすき込まない」こと。しっかり分解または乾燥させてから畑に戻すことが、病気を防ぎつつ土壌改良にもつながります。

畑から持ち出して、家庭ごみとして処分

コンポストなどで高温発酵させて、堆肥化

天日で乾燥させる

家庭菜園でおすすめの処理方法

「畑じゃなくて、家庭菜園の小さなスペースだとどう処理すればいいの?」という疑問も出てきますよね。

家庭菜園では量が少ない分、無理なくできる工夫がおすすめです。

コンポスト

まず手軽なのは「コンポスト利用」です。市販のコンポスト容器に残渣を入れるだけでも、家庭で使える堆肥が作れます。

残渣を入れるときは、米ぬかや落ち葉などを一緒に混ぜると発酵が進みやすく、嫌な臭いも防げます。

ベランダ堆肥バッグ

ホームセンターで販売されている専用の袋や、米袋などを利用して残渣を入れ、口を閉じて発酵させる方法です。

小さなスペースでも扱いやすく、土づくりに役立つ堆肥ができます。

乾燥保存

新聞紙に広げて天日でしっかり乾かせば、袋にまとめてストックできます。害虫や病気の心配を減らしつつ、必要なときに少しずつ土に混ぜて使えるのが利点です。

家庭菜園では量が少ないからこそ、すぐにすき込まない・分解を待つというひと手間が大切です。

これを守るだけで、病気や害虫を呼ばずに残渣を有効活用できますよ。

具体的な処理の方法はこちらの動画でも紹介しています。

「雑草は捨てるな!庭の雑草をふわふわの堆肥に変える最強の秘訣」

まとめ|残渣はすぐ混ぜずに「ひと工夫」が大切

野菜を育てたあとに出る残渣は、土づくりに使える一方で、そのまま混ぜ込むと病気や害虫の原因になることがあります。

特に、トマトやキュウリなど連作障害を起こしやすい野菜では注意が必要です。

残渣を上手に活用するコツは、「そのままにしない」こと。

おすすめの残渣の処理方法

- 堆肥化

- 乾燥

堆肥化したり、乾燥させてから使うことで、安全に栄養源として循環させることができます。

家庭菜園での堆肥化の方法

- コンポスト

- ベランダ用の堆肥袋

ゴミとして処分するのはもったいないですが、処理の仕方しだいで土に悪影響が出てしまうのも困りますよね。

だからこそ、残渣はひと工夫してから使うのがおすすめです。

毎日の野菜づくりを少しだけ工夫することで、家庭菜園がもっと楽しく、健康な土と野菜を育てられるようになりますよ。