今日のお料理、小ネギをちょっと足したいわ!

こんな時、冷蔵庫に入っていないとがっかりしますよね。

しかも小ネギは日持ちが短く、使い切る前にしおれてしまうこともあります。

実は小ネギは家庭菜園で育てやすく、ほぼ買わなくてもOKになるほど長く収穫できるのよ。

しかも、スーパーで売っている根付きの小ネギをそのまま植えても育つので、初期費用はほぼゼロで始められます。

プランターでも畑でも手軽にでき、手間も少なめと嬉しいこと尽くし。

今回はそんな小ネギを、初心者でも失敗しにくい方法で育てるコツをご紹介します。

📢 作業の流れをもっと詳しく知りたい方へ

ポコずチャンネルの公式LINE登録で

「野菜作りカレンダー」を無料プレゼント中🎁

LINEで受け取る

小ネギとは?種類と特徴

小ネギは「葉ネギ」と呼ばれる細長いネギの総称で、白ネギ(長ネギ)と違って白い部分をあまり太らせず、葉の部分を中心に食べる野菜です。

小ネギの代表的な種類には以下のようなものがあります。

- 万能ネギ

スーパーでよく見かける細い葉のネギ。薬味や炒め物、汁物まで万能に使えます。 - 九条ネギ

京都発祥の柔らかく甘みのあるネギ。鍋物や薬味にぴったり。 - 小ネギ(葉ネギ)全般

地域ごとに名前や品種がさまざまですが、基本的に栽培方法はほぼ同じです。

ちなみに「わけぎ」という小ネギと似たような野菜がありますが、こちらは球根を植えるタイプの作物なため、育て方が異なります。

家庭菜園で小ネギが人気な理由は、この生育の早さと再生力の高さにあります。

株元を残してカットすれば、また新しい葉が伸びてくるので、長期間収穫を続けられるんです。

小ネギを育てる時期と準備

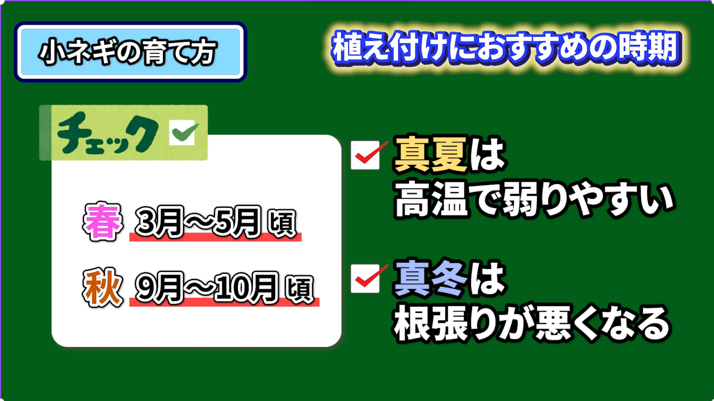

植え付けの適期

小ネギは比較的丈夫ですが、発芽や根付きの成功率を高めるなら 春(3〜5月) と 秋(9〜10月) がベスト。

夏場は暑さで徒長しやすく、冬は成長がゆっくりになるため、この2つの時期が一番育てやすいですよ。

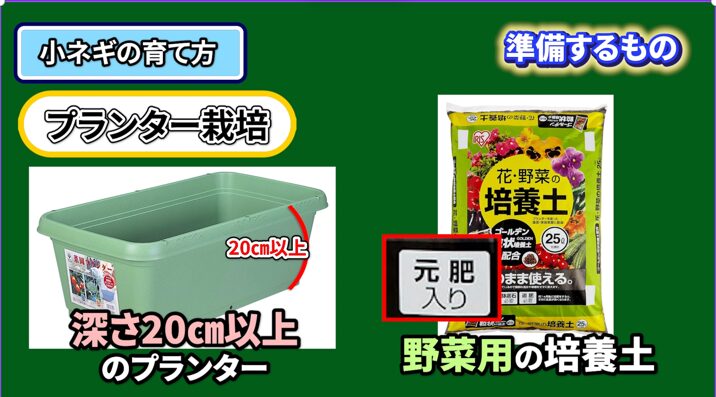

プランターで育てる場合

ベランダや庭のちょっとしたスペースでも育てられるのが、小ネギの魅力。プランターなら移動もでき、天候の影響を受けにくく管理が簡単です。

用意するもの

- プランター(深さ15〜20cm程度のもの)

- 野菜用培養土(pH6.0〜6.5が理想)

- 化成肥料または有機肥料

- ジョウロや霧吹き

- 小ネギの種

手順

- プランターに培養土を入れ、表面を平らにならす

- 種を2〜3cm間隔でまき、薄く土をかぶせる(5mm程度)

- 種まき後はたっぷり水やりをして、乾燥しないよう管理

- 発芽後は混み合った部分を間引きし、株間を2cm程度に調整

- 本葉が3〜4枚になったら、2週間に1回のペースで追肥

プランター栽培は土の量が限られるため、水切れや肥料切れに注意することがポイントです。

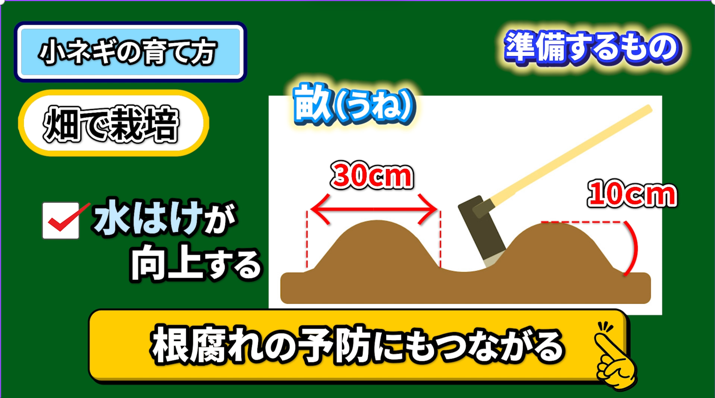

畑(直播)で育てる場合

畑での栽培は、たくさん収穫したい人や、家庭菜園の一角を有効活用したい人におすすめです。

用意するもの

- 畑(土は耕しておく)

- 苦土石灰(酸性土を中和するため)

- 堆肥または元肥

- 小ネギの種

手順

- 土を20cmほど耕し、苦土石灰と堆肥を混ぜて1〜2週間寝かせる

- 幅10〜15cm、深さ1cm程度のまき溝を作る

- 種をパラパラと均等にまき、土を薄くかぶせる

- まき溝を軽く押さえて種と土を密着させ、水やり

- 発芽後は株間を2〜3cmに間引き、混みすぎを防ぐ

畑の場合は雨で肥料が流れやすいため、成長の様子を見ながら月に1〜2回追肥すると、収穫期が長く続きます。

小ネギの「分けつ」を知って長く収穫

小ネギは成長の過程で根元から新しい芽が横に増えていく「分けつ」という特徴があります。

最初は1本だった茎が2本、3本と増えていくため、株元がだんだん太って見えるのです。

この分けつを活かすと、1回きりではなく繰り返し収穫できる栽培が可能になります。

分けつを促すコツ

- 間引き:混みすぎると光や養分が不足して分けつが進みにくくなるため、株間を確保。

- 追肥:2週間に1回程度、栄養を補うことで新しい芽の成長が活発に。

- 土寄せ:増えた芽の根元に軽く土を寄せると、倒れにくくなり吸収効率もアップ。

収穫方法

外側の大きく育った茎からハサミで切り取るか、株ごと抜き取ります。内側の若い芽を残せば、さらに分けつして次の収穫が可能です。

分けつを意識した栽培をすれば、「植えっぱなしで長く楽しめる」小ネギづくりができます。

小ネギの種まき・苗植えの方法

小ネギは 種から育てても、苗やスーパーの根付きネギから育てても大丈夫 です。

それぞれの方法とポイントを見ていきましょう。

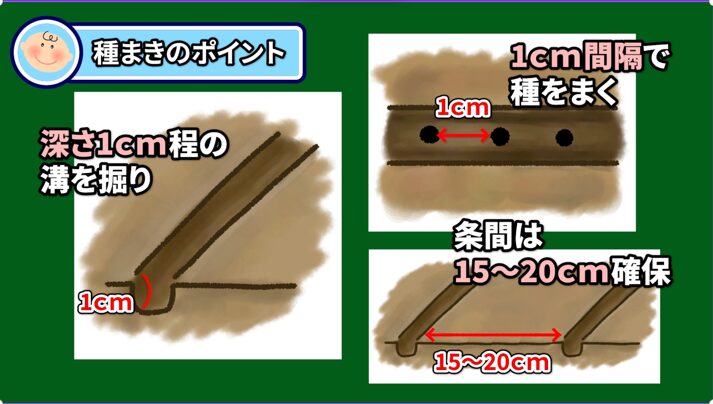

種から育てる場合

- プランターまたは畑に深さ1cmほどのまき溝を作ります。

- 種をパラパラとまき、軽く土をかぶせます。

- ジョウロでやさしく水やりします。

- 発芽までの7〜10日間は、乾燥させないように注意しましょう。

※種まき直後は強い日差しを避け、半日陰で管理すると発芽が安定します。

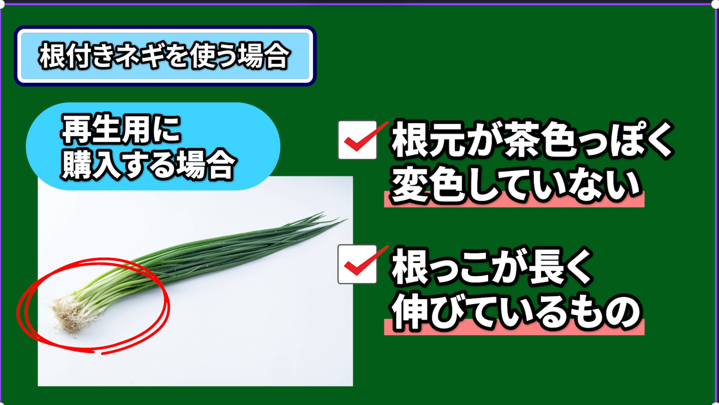

苗や根付きネギを植える場合

- 根元の白い部分を3〜5cm残してカットします。

- プランターや畑に3〜5cm間隔で植えます。

- 植え付け後はしっかり水やりをして根付かせます。

スーパーの根付きネギは、買ってきてすぐ植えられるのが最大の魅力。

根付きネギを再利用する際は、根本が変色しておらず根っこが元気なものを選ぶといいですよ。

初めての方はこの方法から試すと失敗が少ないです。

小ネギ栽培 水やりと追肥のコツ

水やり

小ネギは乾燥に弱いので、土の表面が乾いたらたっぷり水を与えましょう。

特に発芽〜定着の時期は乾燥させないことが大切です。

ただし、水のやりすぎで根が腐らないよう、鉢底から水が流れ出る程度で止めておきましょう。

追肥

- 植え付けから2〜3週間後に、液体肥料を10日に1回程度与えると元気に育ちます。

- 長期間収穫する場合は、株の勢いが落ちてきたタイミングで化成肥料をひとつまみ追肥します。

小ネギは栄養が不足すると葉が細く、色が薄くなります。

そんなときは肥料を与えてあげると、葉色が濃くなり、太さも回復してきます。

収穫と再生栽培のポイント

小ネギは背丈が20〜30cmになったら収穫適期です。

収穫方法はとても簡単で、株元から2〜3cm残してハサミでカットするだけ。

ポイントは、この「根元を残す」こと。

根と葉の付け根が残っていれば、また新しい葉が伸びてきます。

これを繰り返すことで、1株から何度も収穫が可能になります。

再生栽培のコツ

- 切ったあとは水やりと追肥を忘れずに

- 株が疲れてきたら、外側の葉だけ収穫して真ん中の新芽を残す

- 冬は生長がゆっくりになるため、無理に収穫せず春まで休ませるのも◎

スーパーで買った根付きネギを植えても、この方法で何度も収穫できます。

買う→食べる→根を植える…を繰り返すと、ほぼ無限ネギ生活の完成です。

小ネギの病害虫対策

小ネギは比較的病害虫に強い野菜ですが、油断すると被害が広がることもあります。

よくある病害虫と対策

- アブラムシ

→ 春から秋にかけて発生。株元や葉の裏をチェックし、見つけたらテープでペタッと取り除くか、牛乳スプレーで駆除します。 - さび病(葉に赤茶色の斑点が出る病気)

→ 風通しが悪いと発生しやすいので、株間を確保し、水はけを良くする。発生初期に病気の葉を取り除くと拡大を防げます。 - ネギハモグリバエ(葉に白い筋を残す害虫)

→ 葉を食害するため、被害葉を早めに切り取って処分しましょう。

病気や害虫は、こまめな観察が一番の予防です。

水やりのときに株の状態をよく見て、変化に気付いたら早めに対処しましょう。

まとめ|小ネギは初心者にもやさしい万能野菜

小ネギは、場所を取らず、プランターや庭の一角でも簡単に育てられる手軽な葉物野菜です。

日当たりと水はけを確保し、こまめに水やりと追肥を行えば、初心者でも失敗しにくく、長く収穫を楽しめます。

さらに、根元を残してカットすれば何度も再生してくれるため、家庭菜園の中でもコスパ最強。

病害虫にも比較的強く、日々の観察と簡単な手入れだけで元気に育ちます。

スーパーで買うと意外と割高な小ネギですが、自分で育てれば必要な分だけ新鮮なものを収穫でき、料理の彩りや風味もぐっとアップします。

今日からでも始められる小ネギ栽培、ぜひ挑戦してみてください。