タマネギは、管理があまり難しい野菜ではありません。ですが!大きな玉ねぎを収穫するとなると、ちょっとしたコツが必要になります。

その中でも、「2回目の追肥」がとても重要になってきます。そこで今回は、3月にやるべき作業の中で、

特に、タマネギの追肥のやり方を中心に、初心者の方にも分かるように解説していきます。

動画で見たい方はこちら!

豆知識

3月になるとタマネギは、葉っぱの増大期を迎えます。

例えば12月、1月、2月の寒い時期は、葉っぱがあまり大きくならずに、心配になっていた方もいらっしゃったかも知れませんが、

3月に入り、気温が上がるにつれて葉っぱも大きく成長していきますので、心配しなくても大丈夫です。

この葉っぱの増大期に、必要なお世話をしっかりしてあげる事で、大きく成長させてあげることができます。

そうする事で、玉が大きくなる4月~5月の玉の肥大期に、たっぷりと光合成をする事ができるので、立派な玉ねぎを収穫できるようになります。

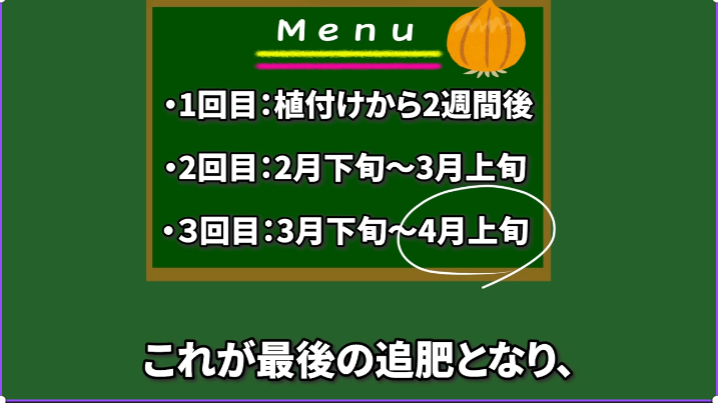

追肥のタイミング

初心者の方で困惑してしまうポイントの1つとして、タマネギは品種によって追肥のタイミングが変わってくる。と言う点です。

追肥の時期は、地域や植え付け時期によっても多少変わってきますが、品種ごとの追肥のスケジュールをここでご紹介していきます。

早生種の品種:収穫時期が4月~5月で、最後の追肥は3月上旬までに行う のが一般的です。

- 1回目は、植付けから2週間後

- 2回目は、1月下旬~2月上旬

- 3回目は、2月上旬~3月上旬

中生・晩生の品種:収穫が5月~6月になります。最後の追肥を、4月上旬ごろまでに終わらせるのがポイントです。

- 1回目は、植え付けてから2週間後

- 2回目は、2月下旬~3月上旬

- 3回目は、3月下旬~4月上旬

地域差や育てている環境でも変わってきますが、

このタイミングで追肥をしてあげる事で、玉の大きい良いタマネギを収穫しやすくなります。

追肥の注意点

ここで少し、追肥の注意点についても

お伝えしていきます!

追肥のタイミングは、お住まいの地域や育てている環境で変わってきますので、早い方では「2月に1度、追肥はもうしたよ」と言う方もいらっしゃると思います。

「追肥はまだしてないよ」と言う方は、この3月の時期に必ず追肥を行ってください。

一気に葉っぱ成長させるこのタイミングで、土に十分な栄養がなければ、葉っぱも大きくなってくれません💦

暖かくなってくればある程度は成長してくれますが、肥料が足りないと、濃い緑色ではなく、

色の薄い黄緑色の葉っぱが成長してしまったり、細くて厚みのない葉っぱに成長してしまうことがあります。

このタイミングで与える肥料は、タマネギ栽培の「キモ!」と言っていい大事な作業だと思っています。

必ず、ここでの肥料は忘れないようにしてくださいね。

2月に追肥は済ませてある方は、

逆に、追肥をしない方がうまく育ってくれると思います。

暖かくなると、ちょっとの追肥でもタマネギは大きく成長します。さらに追肥をしてしまうと、トウ立ちをしてしまう可能性もまだあります。

暖かくなるにつれ、病気も発生しやすくなってきます。

過剰に肥料を与えてしまうと、病気が発生してしまい「まったく収穫できなかった」と言う、悲しいことも起こってしまいますので注意してくださいね。

与える肥料

肥料にも色々とありますが、

追肥として使う肥料は!

「化成肥料」を使うのが良いと思います。

有機肥料を使って育てている方もいらっしゃると思いますが、ここで1つ知っておいて欲しいのが!

追肥と言うのは、生育期間中に与えるものなので、即効的な効果を期待して与えるものとなります。

ここから一気に大きくなるタマネギの追肥には、即効性の高い「化成肥料」を使ってあげるのが効果的だと思います。

そうはいってもポコずさん!

「やっぱり私は、有機肥料を使って育てたい!」

と言う方もいらっしゃると思います。そういった方には、ぼかし肥料と言って、有機質肥料を微生物によって分解・発酵させた肥料があります。

この肥料は、発酵がすでに進んでいるので、「化成肥料」よりも効き目は少し緩やかですが、一般的な有機肥料よりも早く栄養が供給されます。

ですので!

有機肥料で育てたい!という方は「ぼかし肥料」を使って、

先ほどのタイミングより、2週間ほど早めに施してあげるのがおすすめのやり方です!

ぼかし肥料の簡単な作り方や注意点に関しては、こちらの動画

「ぼかし肥料を簡単に作る方法♪デメリットと使い方を徹底解説」

で解説しています。気になる方は、後でチェックしてみてください。記事の最後にリンクを置いておきます。

オススメの化成肥料は何かないの?と言う方には!

チッソ・リン酸・カリがバランスよく含まれた、「8-8-8」と言う肥料がタマネギには合っています。

色々な野菜に使える万能肥料ですので、我が家でも愛用していますが、家庭菜園に1つあるととても重宝すると思います。

こちらも念のため、記事の最後にリンクを置いておきます。

追肥のやり方

ここからは、効率の良い肥料のあげ方についてご紹介していきます。

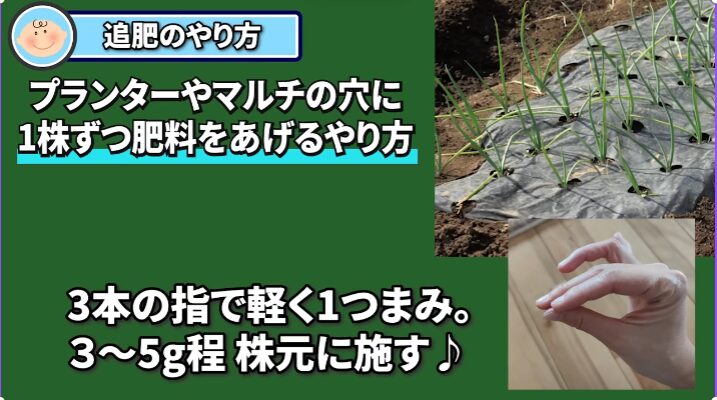

プランターやマルチの穴に1株ずつ肥料をあげるやり方は、

3本の指で軽く1つまみ、だいたい3~5gほどを株もとに施してあげるのが良いと思います。

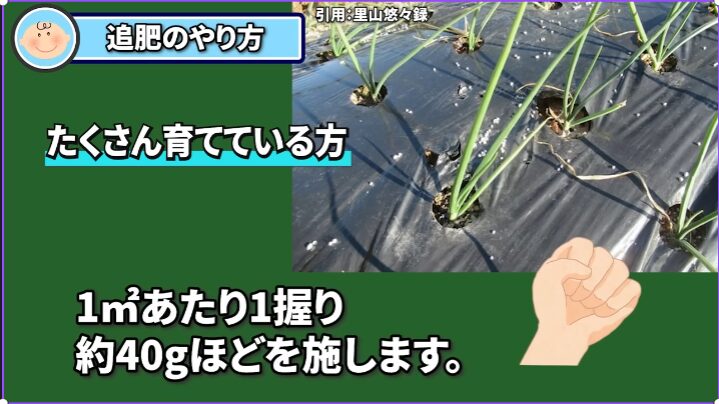

たくさん育てている方は、

1㎡あたり1握りほど、約40gほどを施します。

上から均等になるように、大胆に撒いてあげても大丈夫です。

マルチをして育てている方は、「マルチの穴に肥料があまり入っていないけど大丈夫?」と心配になるかもしれませんが、

風が吹いたり、雨で溶けてたりして、自然とマルチの穴に入っていきますので心配しなくても大丈夫です。

化成肥料は水に溶けて養分が浸透していきます。ですので、肥料の効果をすぐに効かせたい場合は、

肥料をまいた後にジョウロなどで水をかけてあげると効果的です。今の時期は、雨が降らない期間が長く続く事もありますので、

土が乾いているようでしたら、水やりも一緒にしてあげると効果が確実に発揮されます。

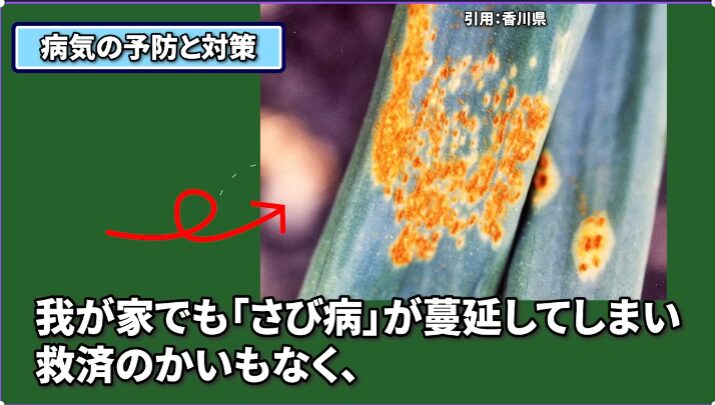

病気の予防と対策

最近は気候変動の影響か、暖冬の年が多くなっているように感じます。

今年は違うかも知れませんが、暖かくなってくると病気も発生しやすくなります。

例年なら4月からでも間に合うかも知れませんが、今年は、3月のうちに病気の予防と対策をしておくのが良いと思います。

我が家で育てているタマネギも

少しですが「べと病」が発生していました💦

予防もかねて「有機石灰」をふりかけ対策をしましたが、4月に入ったらもう一度行おうと思ってます。

少し余談ですが!

タマネギは栽培期間が本当に長いですよね。苗を植え付け、寒い冬を越して、収穫を迎えるのが5月~6月になります。

我が家の長男も4月から中学2年生になります。白い飯もたくさん食べ、一気に背も大きくなりました。

来年あたりには私の背も、追い抜いてしまうかも知れません💦

そんな長男をタマネギに例えると

ちょうどこの3月の、葉っぱの成長期あたたりになるのかな~?と考えてしまいます。

タマネギは、ここから本当に病気にかかりやすくなります。

2年前の事になりますが、我が家でも「さび病」が蔓延してしまい救済のかいもなく、タマネギだけでなくニンニクも全滅してしまいました。。。

ポコずブログの視聴者さんは、愛情をかけて野菜を育てている方が多いと感じています。

大事に育てたタマネギが病気になって悲しい思いをしないためにも、予防の対策をしてあげる事が重要になってきます。

また、仮になってしまっても、それ以上ひどくならないように対策する事はできますので、

早めの対策を心がけるようにしてくださいね。特にタマネギは「べと病」と「さび病」が厄介な病気です。

具体的な対策はこちらの2つの動画、タマネギ栽培の「さび病対策」と、こちらの「べと病対策」の動画で詳しく解説しています。

お時間のある時にチェックしてみてください。こちらも記事の最後に動画のリンクを置いておきます。

まとめ

3月に2回目の追肥を行いましたら、

次の追肥は、「止め肥え」と言いまして、約1か月後の4月頃に行います。

これが最後の追肥となり、

ここで失敗してしまうと!

あまりおいしくないタマネギになってしまったり、貯蔵性の悪い腐りやすいタマネギになってしまう事もあります💦

また、今回は割愛しましたが、暖かくなるにつれ、タマネギの葉っぱも大きく成長します。

それと同時に雑草も大きく成長してきます。

根っこが大きく成長してしまうと、雑草を引き抜く時に、タマネギの根っこも絡んでしまい、タマネギ自体が浮き上がってしまう事があります。

大きく成長してしまう前に取り除いておくことも忘れないでくださいね。

次の追肥は!

「止め肥え」だよ💞

止め肥えの時期になりましたら、記事をあげてしっかり解説していきますので!

大きな玉ねぎがたくさん収穫できるように、これからも一緒に頑張っていきましょうね💗

【関連動画】

・ぼかし肥料を簡単に作る方法♪デメリットと使い方https://youtu.be/OR0xh8gVEkQ

・にんにく・玉ねぎ栽培のサビ病対策

https://youtu.be/GKiHq81LwuI

・玉ねぎ栽培で厄介なべと病を対策する最強の方法

https://youtu.be/RLZtn4YlhcA