家庭菜園を行うときに、最も重要と言っても過言ではないのが「土壌」 美味しい野菜を育てるためには、まず質のいい土作りが必要です。

肥料としての効果も高い「米ぬか」の活用法から、知らないと損をしてしまう、米ぬかに発生する害虫の対策方法など

メリットと注意点をしっかり解説していきます。家庭菜園初心者の方にも分かりやすく説明していきますので、もし良かったら少しだけ見てみてください。

この動画を活字で読みたい方はこちら!

米ぬかって何?

まず、米ぬかというのはどのような物なのか?を説明していきますね。

米ぬかとは、玄米を白米に精米するときに出る、米の皮のことを指します。

この皮にはお米を発芽させたり、成長させるための栄養素が入っているため、

必然的に米ぬかにも、たくさんの栄養素が入っていることになります。

地域によっては、無料で手に入る

地域によっては、お米屋さんや精米所で、無料で手に入れられます。

でも、最近ではすごく人気になっていて、購入しなければ手に入らない地域もあるんだよね。

米ぬかは、サラサラとした粉状の物なのですが、

ホームセンターでは米ぬかを粒にした、ペレット状で販売しているところもあります。

サラサラの状態で使うよりも、風の強い日などは、ペレット状の「米ぬか」の方が扱いやすい傾向にあります。

ホームセンターで手に入る「肥料用の米ぬか」

お米屋さんや精米所で手に入る「普通の米ぬか」には脂肪分があり、水をはじいて固まりやすくなっているのに対し、

ホームセンターで手に入る「肥料用の米ぬか」は、脂肪分を抜いているので扱いやすくなっています。

無料で手に入る米ぬかでもこの後に説明する、注意点を知っていれば全然問題ありません。が、

心配な方は、ホームセンターで手に入る肥料用の米ぬかを使うのがおすすめです。

米ぬかの特徴

次に!米ぬかの特徴について、説明していきますね。

まず大前提として、

米ぬかは〝植物性堆肥〟の一つで、大きな使い方としては、肥料として使うのではなく〝土壌改良剤〟として使うのが向いている。ということを知っておいてください。

改良剤とは「土の性質を良くする」もので、野菜を育てる上で、土を今よりも質の良い土にして、美味しい野菜を育てる土へ整えてくれるものを、土壌改良剤と言います。

その土壌改良剤の一つで、使い勝手が良いのが「米ぬか」なんだね💞

土壌改良剤に向いている理由

米ぬかは、なぜ土壌改良剤として使うのがいいのか?

どうしてなの?

それは!米ぬかには、微生物がたくさん生息していることが関係しているんだよ。

これは、土づくりにはすごく良いことで、微生物がたくさんいる事で、病原菌の増殖を防いだり死滅させる力を発揮します。

米ぬかを使うことで、

野菜を病気から守ることができ、土に混ぜて使うことで、その後に植える野菜が元気に育つように準備することができます。

米ぬかの成分の特徴

米ぬかの成分の特徴として、窒素が少なくリン酸が多めに入っています。

野菜の生育に必要な三大栄養素である、窒素・リン酸・カリですが、

米ぬかの大体の比率を現すと、窒素が2、リン酸が4、カリが1となっており、リン酸が多めになっていることが分かります。

この比率は土壌改良剤の中では、すごく高い方だと言われていて、

一番高いのは鶏糞なんですが、鶏糞だと窒素3、リン酸6、カリ3と言われます。

その鶏糞と近い値の栄養素が、米ぬかには入っています!

まさに「最強の肥料」

他にも!有機物を微生物が分解する手助けをして、痩せた土地を植物が良く育つ「堆肥」に変えてくれる効果があります。

さらに、

米ぬか・油かす・石灰などを混ぜて発酵させて作る「ぼかし肥料」としても使うこと出来るため、まさに「最強の肥料」とも言えます。

入れすぎには注意

ただし、気を付けたいのが、

米ぬかには、肥料の三大栄養素も入っています。

たくさん入れすぎてしまうと窒素飢餓といって、土の中の窒素成分が減少し、植物が肥料不足になる可能性もあります。

窒素飢餓とは、米ぬかを大量に入れることで、微生物の増殖が急激に進みます。そのことで窒素不足の状態が生じて、植物に悪影響を及ぼすと言われています。

あまり気にしすぎる必要もありませんが、覚えておいて損はないと思います。

米ぬかの、入れすぎには注意だね。

米ぬかの使い方

次は!使い方について解説していきます。

米ぬかは、耕した土の上からパラパラと振りかけるようなイメージでまいていきます。

先ほど窒素飢餓の説明をしましたが、一か所に集中して大量にまいてしまうと、

そこの一部分だけ窒素がなくなってしまう。という可能性もあります。

米ぬかを撒くときは、全体にまんべんなく撒くことがポイントなんだよ。

米ぬかを撒く量

1平方メートルあたり約100g程度が目安です。

散布後は土とよく混ぜ合わせることで、米ぬかの成分が土に浸透しやすくなります。

畑の土が乾燥している場合は、土とよく混ぜ合わせた後に散水をして土を湿らせてあげると、土となじみやすくなります。

散布後の1週間は、こまめに土を掘り起こすと発酵が促進されます。

米ぬかは、元肥として使う事

米ぬかは有機質肥料になりますので、効果が出るまでに時間がかかります。

米ぬかは、元肥として使うのがおすすめだよ💞

もし追肥として使いたい場合は、

「ぼかし肥料」として使うのがおすすめです。

ぼかし肥料の作り方に関しては、「材料は米ぬかとアレの2つだけ!ぼかし肥料を簡単に作る最強の方法」

で解説しています!

使用上の注意点

ねえねえポコずさん!米ぬかは、どうしてぼかし肥料にしなければ追肥では使えないの?

それは、米ぬかは元肥として入れることで土壌も改善し効果を発揮しますが、追肥として使用するにはあまり向いていないからです。

なぜ、米ぬかは追肥として向いていないのか?その理由と使用上の注意点を、ここから4つ解説していきます。

1つ目 米ぬかは有機質肥料である

米ぬかは有機質肥料であるため、効果が実感できるまでに時間がかかります。

ですので、

即効性を求める追肥としての使い方はあまり向いていません。

その分、肥料効果が長く持続しますので、追肥ではなく元肥として使用することがおすすめです。

2つ目 虫の発生

米ぬかを土の表面に撒いて、すぐに土を耕せば問題はないのですが、

追肥として使う場合、表面に撒いたまま放置してしまうと、虫が寄ってくることがあります。

コバエや小さな虫が野菜に寄ってきて、虫を食べる鳥なども寄ってきます。

せっかく大切に育てた野菜に、悪影響が出てしまいます💦

家庭菜園をするときには、周囲へのご迷惑が気になると思います。このような理由から、追肥として使用することはあまりおすすめできません。

3つ目 カビの発生

表面にまいたままにしておくと、湿気の多い季節はカビが発生することもあります。

夏の温かい時期になると湿気が多くなってきますので、

カビが発生する確率がぐんと上がり、野菜が病気になる可能性があります。

夏野菜を育てる時期は、特に注意が必要だよ。

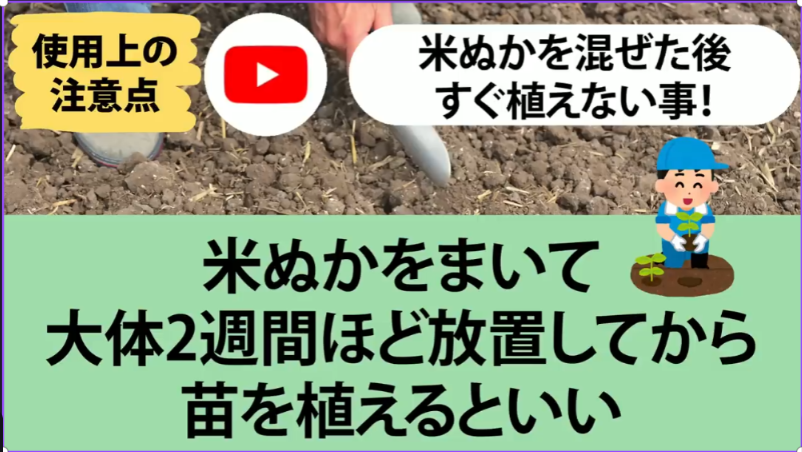

4つ目 すぐには植えない!

有機質肥料である「米ぬか」は、土の中で発酵します。

発酵するとどうなるの?

発酵熱が発生するよ。

例えば牛糞は、発酵熱が高く80度まで上がる。とも言われています。

米ぬかの発酵熱はそこまで高くありませんが、

50度~60度まで上がる事もあります。

米ぬかを土に混ぜてからすぐに植えてしまうと、野菜が焼けてしまったり枯れてしまうことがあります。

米ぬかを撒いて、大体2週間ほど放置してから苗を植えるといい。

と言われているのはこういった理由があるからです。

ちなみに、

米ぬかの保存方法は、そのまま置いておくと虫が寄ってきますので、

密閉して、温度が低く一定に保たれている場所で、保管するのがおすすめです。

まとめ

最後に、米ぬかに向いているおすすめの野菜を紹介します。

米ぬかの原料はお米の外皮になります。

「米」は「稲」からとれますが、この稲は「単子葉類」です。

そのため単子葉類の野菜と相性がいいと言われており、ネギ・玉ねぎ・トウモロコシなどが米ぬかと相性がいいと言われています。

特にトウモロコシは、米ぬかを使って育てることで甘みが増しておいしくなるよ💞

野菜の救世主

米ぬかは、注意点を守って使用することで、野菜の救世主となってくれます。

冬野菜の収穫を終え、夏野菜の植え付け前に一度米ぬかを撒いておくことで、

土の中にある根っこや、いらないものを栄養分へと変えてくれるため、

残渣処理としても効果があります。

米ぬかを使う際の注意点

①米ぬかが表面に残らないように、土に良く混ぜ込んであ げる

②米ぬかを混ぜたらすぐには植えず、2週間ほどはあけてから植え付けを行う

この2つを注意して使ってもらえれば、米ぬかを効果的に使うことが出来るよ💞

今回の記事を参考に、米ぬかのメリットと使用上の注意点をしっかり覚えて、

美味しい野菜をたくさん収穫できるように、一緒に頑張っていきましょうね。