今回は、ジャガイモの土作り「そうか病対策」について解説していきます。

そうか病にかかってしまうと、収穫量が減ってしまったり、品質が悪くなってしまいます。

この対策を知らずに、失敗してしまう方も多くいらっしゃいます。

そこで今回は、「そうか病の原因と対策を」初心者の方でも分かるように解説していきます。

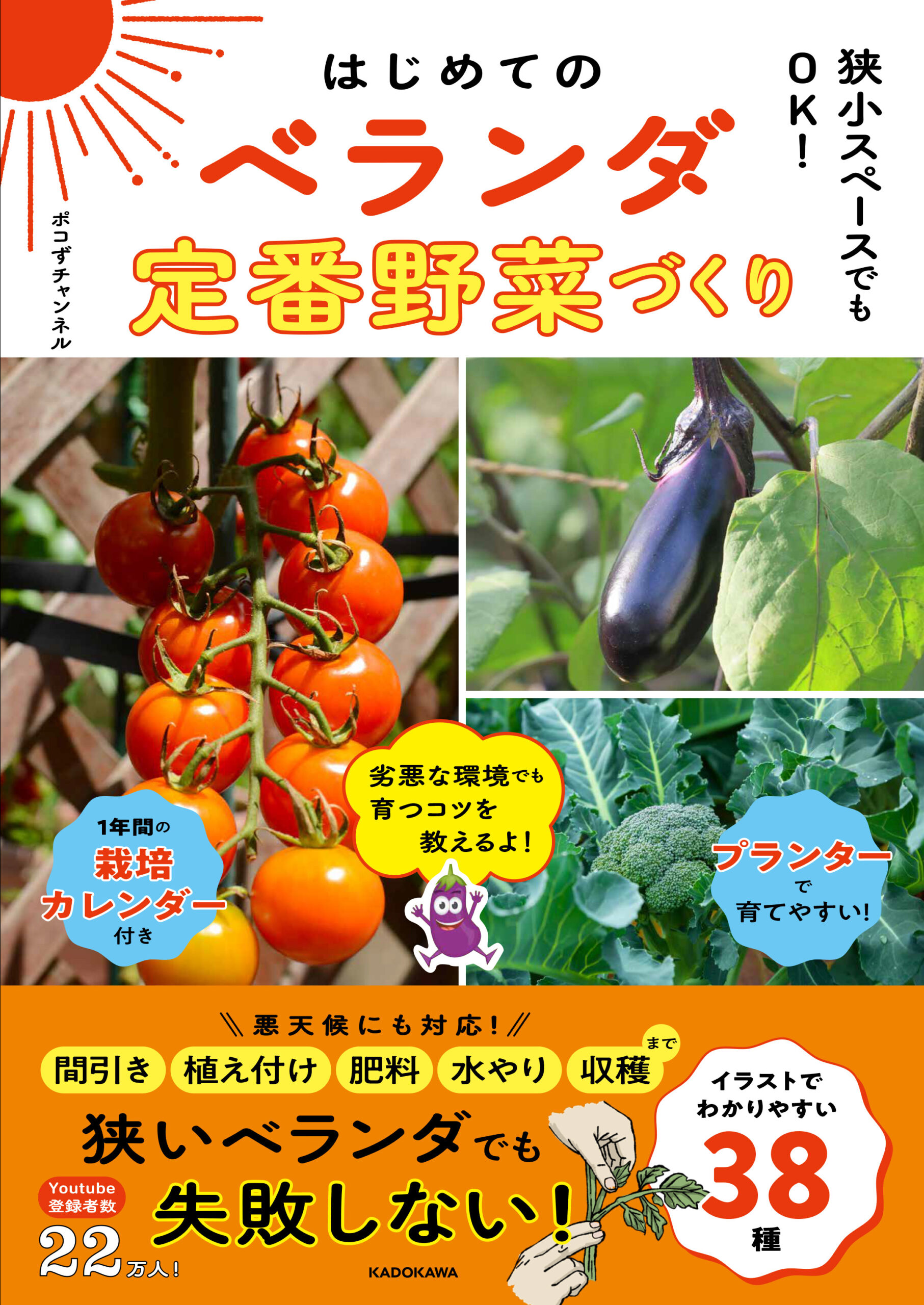

動画で見たい方はこちら!

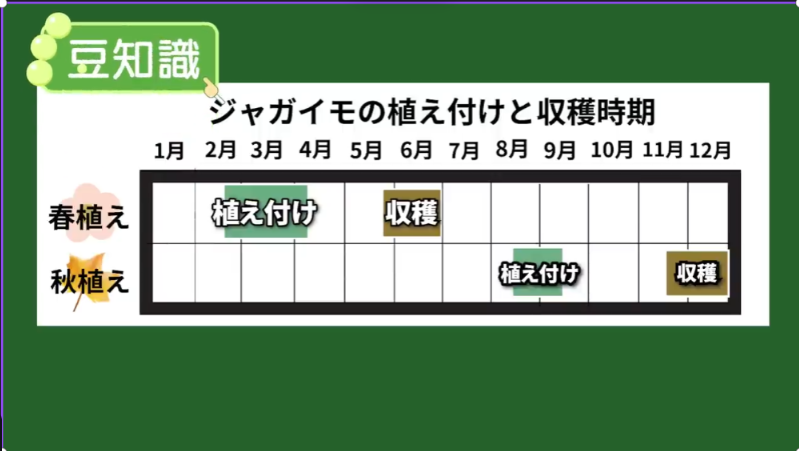

豆知識

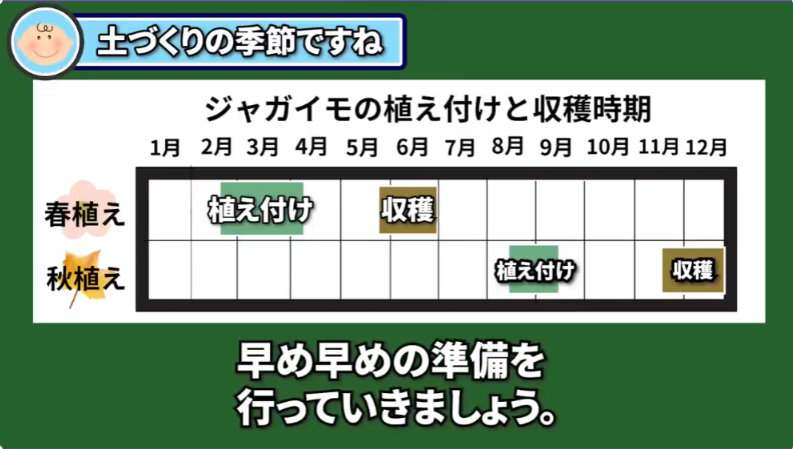

ジャガイモ栽培は、大きく分けると春ジャガイモと秋ジャガイモの2つに分けられます。

春ジャガイモの場合、地域によって変わってきますが、早い方では2月の後半から4月の上旬ごろまでに種芋を植え付けるのが一般的です。

ですので、

1月の後半ごろには、そろそろ土作りの準備に取り掛かる必要があります。

そうか病の対策には、「土づくり」が重要になってきます。

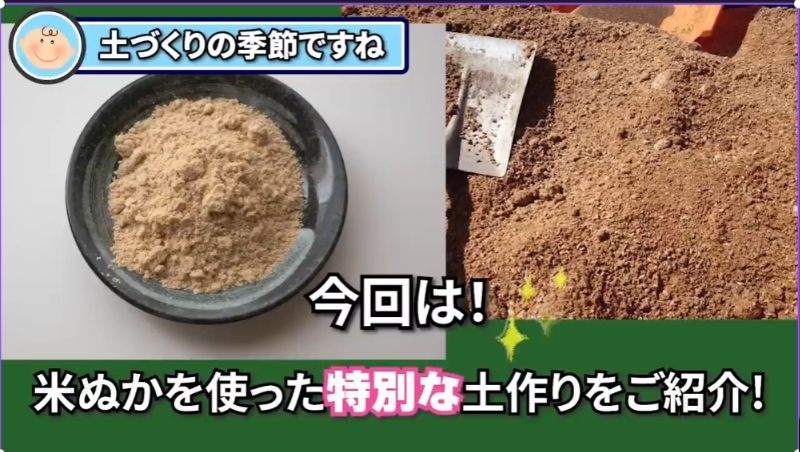

ジャガイモ栽培の土作りには、「牛糞堆肥」を使われる方も多いかと思いますが、

今回は!米ぬかを使った、特別な土作りをご紹介していきます。

米ぬかの特徴

米ぬかは、窒素2%〜2.6%。リン酸4%〜5%。カリ1%〜1.2%の肥料成分を含んでいます。

他にも、ミネラルやビタミンなどを含んでいるため、微生物にとって栄養価の高いエサになります。

米ぬかを与える事で微生物が活性化し、米ぬかに含まれる有機物の、窒素、リン酸、カリ が植物に吸収されやすい形に分解され、植物が健康的に成長する手助けをしてくれます。

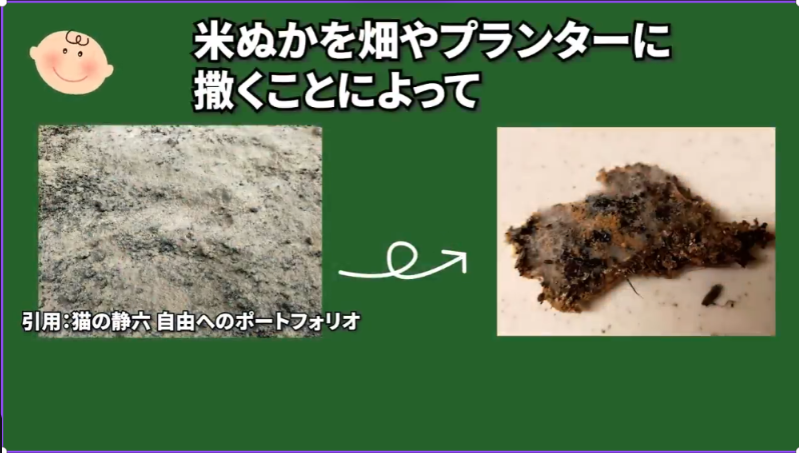

米ぬかは土を「ふかふか」にしてくれる

また、米ぬかを畑やプランターに施すことによって、土をふかふかにしてくれる効果も期待できます。

土が「ふかふか」になると、どうなるの?

根っこの張りが良くなるから、栄養分や水分を吸収しやすくなって、ジャガイモがより大きく成長してくれるんだよ!

倒れにくくなり!安定して収穫までたどり着ける

ジャガイモを育てた経験がある方は分かると思いますが、大きく成長してくると強風などで茎が倒れてしまう事があります。

ふかふかの土で、根っこがしっかりと張れるようになると、

「倒れにくくなり、安定して収穫までたどり着く」と言った良い面もあります。

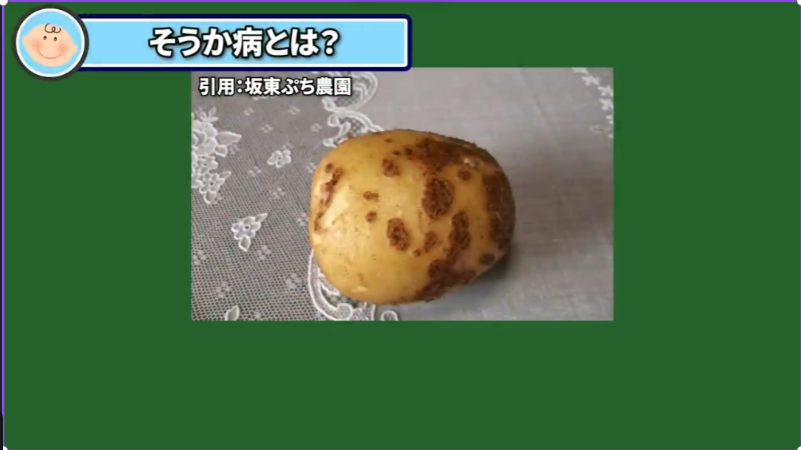

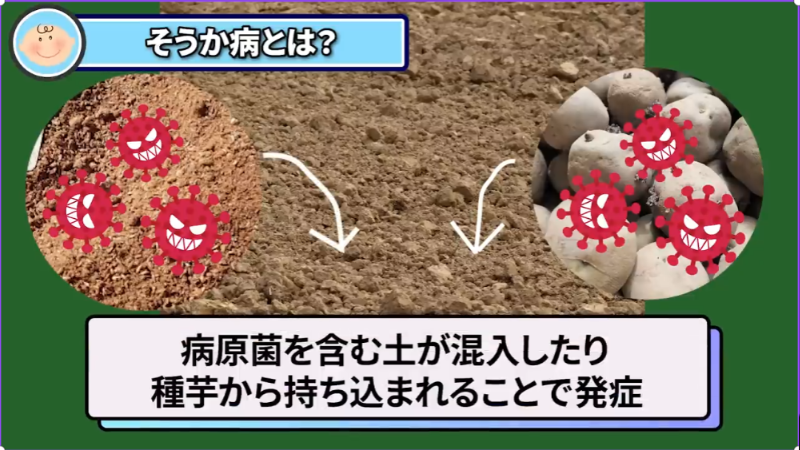

そうか病とは?

米ぬかは、ジャガイモの「そうか病」の対策に効果があり、ジャガイモの土作りにはとてもおすすめな資材です。

そうか病は、農家さんでも頭を悩まされている、ジャガイモ栽培の中で「気をつけるべき病気の1つ」とされていて、

土壌の菌によって発生する病気です。

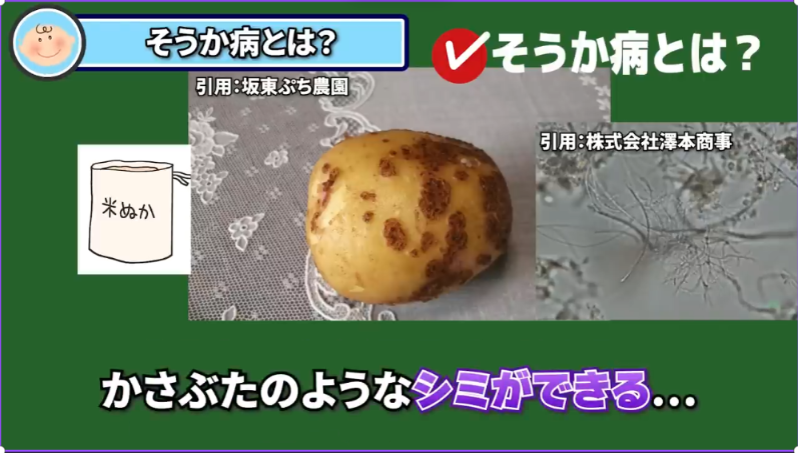

そうか病は微生物の一種

この病原菌は、「放線菌(ほうせんきん)」と呼ばれる微生物の一種なんだよね。

ジャガイモに、かさぶたのようなシミができる症状が起きてしまうんだよ。

悪化してしまうと、紫色や黒の斑点が出てきて、内部まで褐色(かっしょく)に変色してしまうこともあります。

このそうか病は、葉っぱや茎にも悪影響を及ぼします。

病原菌を含む土が混入してしまったり、

種芋から持ち込まれたりするケースで病気が発症します。

そうか病の原因と対策

「そうか病」になってしまう原因はいくつかありますが、 大きな要因として

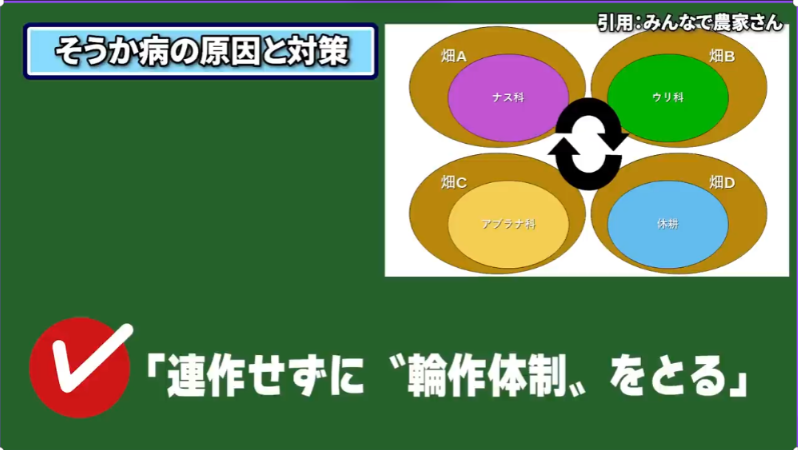

1つ目に、「連作などによる土壌中の病原菌の増殖によるもの」が、大きな要因として挙げられます。

この対策として、「連作をせずに〝輪作体制〟をとる」と言う事が大切です。

輪作とは?

輪作とは、同じ場所で同じ科の野菜を連続して栽培しないことで、

連作障害を防ぐための栽培方法です。

ジャガイモはナス科の野菜で、例えば!初心者さんに人気な「トマト」や「ナス」「ピーマン」などが、連続して栽培してはいけない野菜にあげられます。

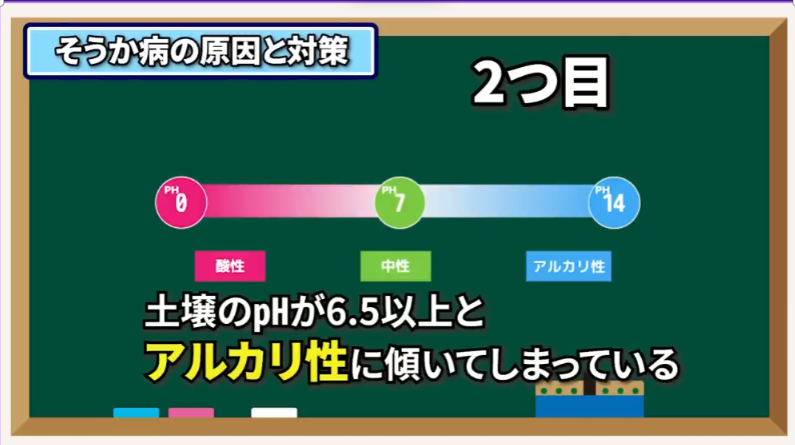

土壌のpHが6.5以上

そして、2つ目に

「土壌の㏗が6.5以上とアルカリ性に傾いてしまっている」と言う場合です。

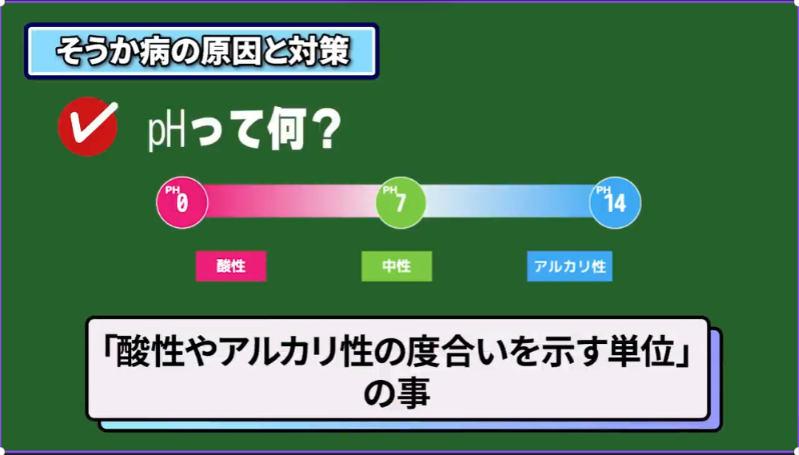

「pH」っていったい何??

次で、詳しく解説していくね。

簡単に説明しますと、

pHとは「酸性やアルカリ性の度合いを示す単位」の事で、

・pHが7未満の場合は「酸性土壌」

・pHが7以上の場合は「アルカリ性の土壌」となります。

pH が6.5以上になると特に発生しやすくなり、そうか病の対策として、土壌の㏗を6.5未満。つまり!酸性土壌にかたむ傾けるように調整するのがコツです。

土壌の水分量も重要

また、土壌の水分量も重要で、

少し意外かもしれませんが、乾燥した土壌条件で発生が増加し、

温度が15℃〜24℃の比較的涼しい温度帯で増殖しやすくなります。

米ぬかは、なぜそうか病の対策になるのか?

結論から言いますと!

ジャガイモの土作りに米ぬかを使う事で、そうか病を対策する事ができます。

昔からの風習で、米ぬかは「そうか病の予防に効果がある」と、農家さんの間でもこの米ぬかが使われていましたが、

最近では、そうか病に効果があることが科学的にも証明されています。

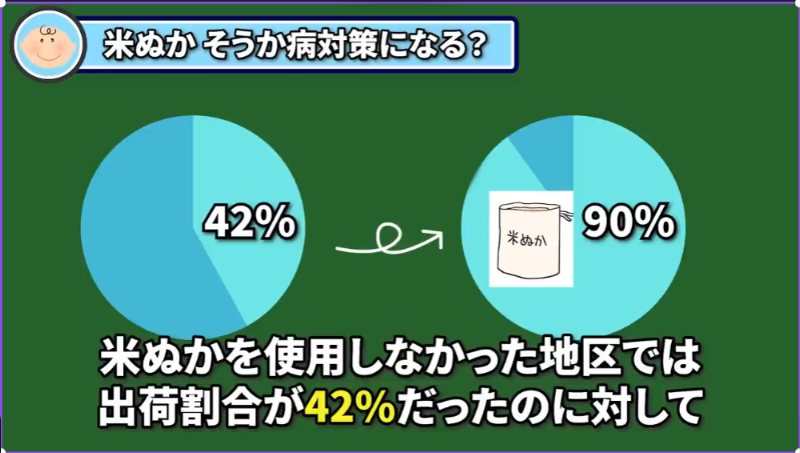

実証実験も報告

農研機構北海道農業研究センターによると、

そうか病菌に拮抗的に作用する 「ストレプトマイセス属菌」が、

米ぬかを土作りに活用する事によって増加され、そうか病を抑制する効果が認められています。

鹿児島県の試験では、

米ぬかを使用しなかった地区では、出荷割合が42%だったのに対して、

使用した地区では、90%に向上した。と言う実証実験も報告されています。

土壌環境にいる微生物が変化

米ぬかを入れることで、植物の根っこの周りの土壌環境にいる微生物が変化するんだよ!

そうか病の原因となる「病原菌」の生育を抑えてくれる。と言う事なんだね💞

また、

米ぬかには、アルカリ性に傾いてしまった土壌のpHを、酸性側に戻す効果も確認されています。

使い方のポイント

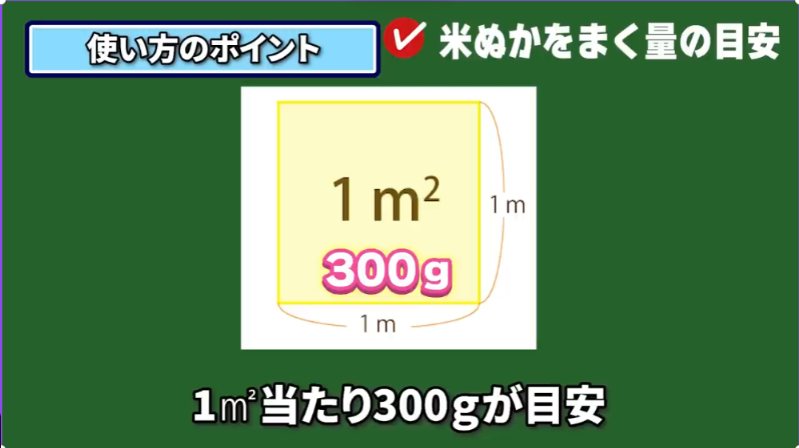

米ぬかをまく量の目安は、1㎡当たり300gが目安です。

正確な量を把握したい方は、計量してから使用することをおすすめします。

ですが、

ある程度、おおざっぱにやっても大丈夫だよ💗

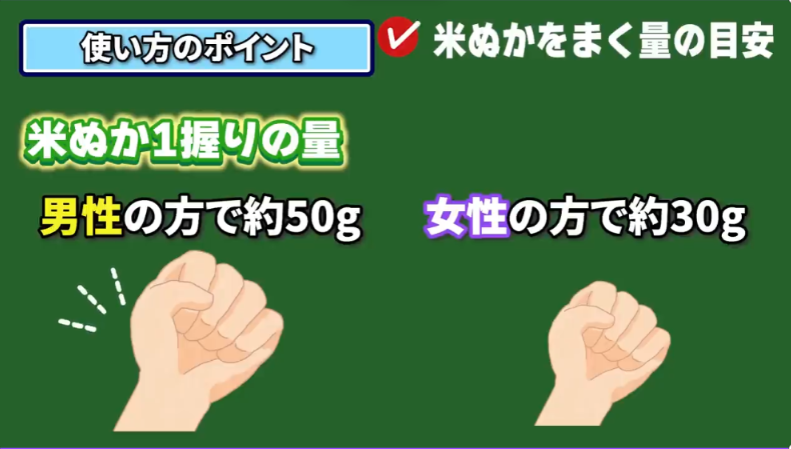

米ぬか1握りの量は、男性の方で約50g 。女性の方で約30gほどです。

撒く量の目安

土の表面にまんべんなくかけるイメージで、

・男性の方で、1㎡当たり6握りでかけ終わる量。

・女性の方は、1㎡当たり10握りでかけ終わる量。

を目安に行ってもらうとコツがつかめると思います。

ここで、1つ注意点です!

良かれと思って、撒きすぎてしまう事だけは注意してください。

撒きすぎてしまうと悪い影響を及ぼします。また、米ぬかをまいたらスコップなどで、土とよく混ぜておくのも忘れないでくださいね。

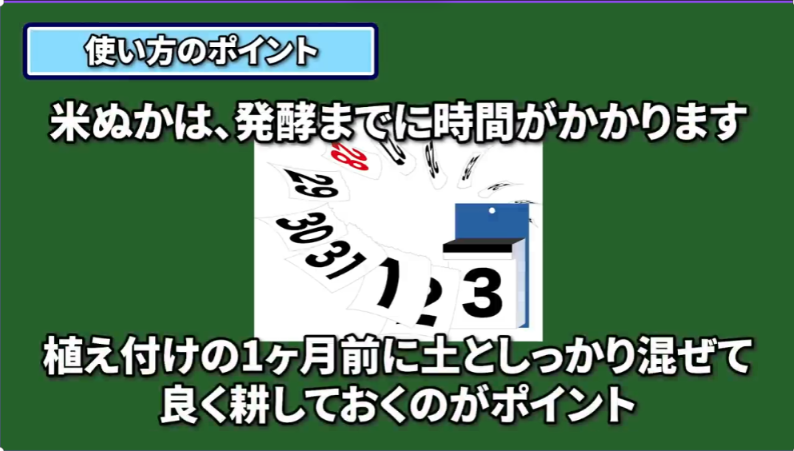

米ぬかは、発酵までに時間がかる

米ぬかは、発酵までに時間がかかります。

植え付けの1ヶ月前に、米ぬかを土をしっかり混ぜて良く耕しておくのがポイントです。

米ぬかは肥料効果もありますので、元肥を施す必要もありません。

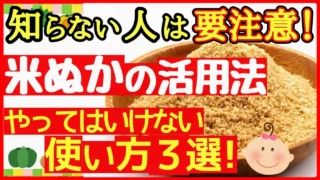

米ぬかを始めて使う方は!

「米ぬかを始めて使う」と言う方は、

やってしまうと失敗してしまう「間違った使い方」と言うのもあります。

「米ぬかを撒くとどうなる⁈やってはいけない米糠の間違った使い方」で解説していますので、心配な方は記事を読み終わった後にチェックしてみてください!

※動画のリンクも、記事の最後に置いておきます。

ホームセンターでは買わないで!

ここで!「知っていると得をする豆知識」

米ぬかはホームセンターなどで売っている「脱脂(だっし)米ぬか」ではなく、「生の米ぬか」を使うのがおすすめです。

なぜか?と言いますと、

生の米ぬかには、根圏土壌の微生物相をより効果的に変化させ、そうか病菌に拮抗的な放線菌群を増加させる。

と言う効果があります。

なんだか 分かりにくいね💦

次で、僕が簡単に説明するよ!

生の米ぬかには、脂質が含まれている

生の米ぬかには「脂質」が含まれています。

これが微生物の栄養源となり、そうか病を防いでくれる確率を高めてくれます。

逆に言うと、

ホームセンターなどで販売されている脱脂米ぬかは、油分が抜かれているため微生物の増殖を促進する効果が低くなります。

そういう事なんだね💞

生の米ぬかは地域によって、コイン精米所などで無料で手に入れることができますよ。

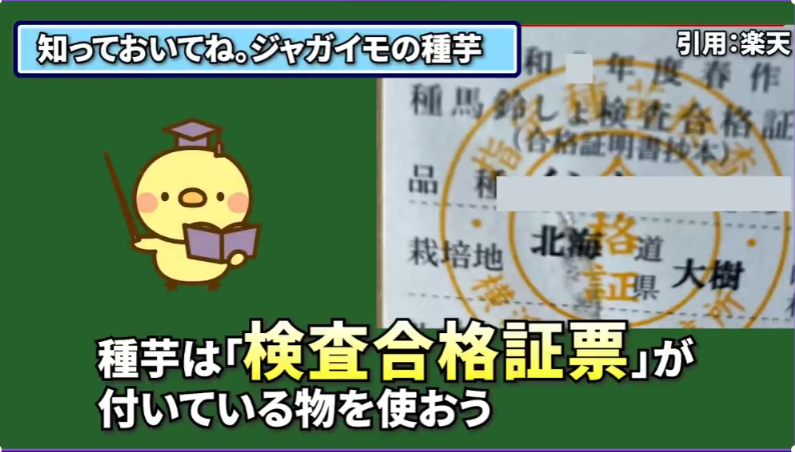

知っておいてね!ジャガイモの種芋

ここまで、ジャガイモ栽培における「そうか病」の原因と対策、そして米ぬかを使った土づくりについて解説してきました。

ここで!皆さんに、

覚えておいて欲しいことを1つあります。

それは、種芋は「検査合格証票」が付いている物を使う。と言う事です。

スーパーなどで売っているジャガイモを種芋として使うと「必ずそうか病になる」と言う訳ではありませんが、なってしまうリスクが高くなります。

検査に合格した種芋

ねえねえ、ポコずさん!検査に合格した種芋なんて見たことないよ。

と言う方も、いらっしゃるかもしれません。

ホームセンターや園芸店で売っている種芋のほとんどは、この検査に合格した種芋が並んでいます。

スーパーで買ったジャガイモを植え付けた方が安いんじゃないの?と感じる方も多いと思いますが、

ホームセンターなどの種芋の方が高いのは、こういった理由があるからなんですね。

「米ぬか」でふかふかの土へ

さらに、凄いことに!

「米ぬか」を畑やプランターに撒くことによって、ふかふかの土を作ることができます。

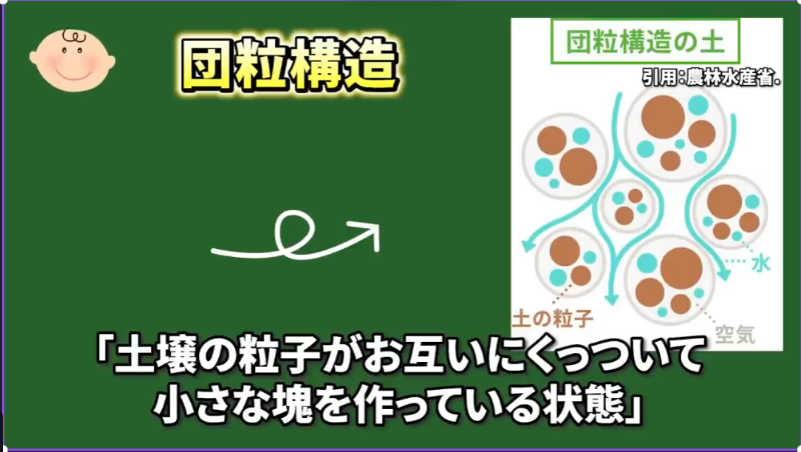

団粒構造の土になる

ふかふかの土には、団粒構造(だんりゅうこうぞう)といって

「土壌の粒子がお互いにくっついて小さな塊を作っている状態」

と言うのができあがります。

この団粒構造があることで、塊と塊の間に「小さな隙間」ができ「水はけや通気性が良くなり、根腐れを起こしにくくする」と言った効果が期待できます。

注意点

ジャガイモ栽培では気を付けたい「そうか病」には、「米ぬか」を使うことで対策することができるとお伝えしましたが、

ここで1つ注意点があります。

米ぬかは、そうか病を治すわけではなく、あくまで「予防として効果がある」と言う事です。

ですので、

植え付け前の、土づくりの段階で米ぬかを使って対策することで、そうか病を防いでくれる。と言う訳です。

まとめ

1月はまだ種芋の植え付けには少し早い時期ですが、早め早めの準備を行ってっていきましょう。

やるべきか迷ってしまう「種芋の芽出し」にや、大きく成長させる「植え付けの方法」についても、今後に記事を上げて解説していきます。

美味しいジャガイモがたくさん収穫できるように、これからも頑張っていきましょう♪

まだまだ、寒い日が続くけど!

お体には十分に気を付けて、家庭菜園を一緒に楽しんでいきましょうね。