冬に向けて気温が下がり、大切なイチゴが枯れてきていたり、少し元気がなくなってきたと、心配になる方もいらっしゃると思います。

そこで今回は、「イチゴの冬越しのコツ・美味しい実を収穫する方法」について、初心者の方にも分かるように解説していきます。

それではよろしくお願いします

動画で見たい方はこちら!

豆知識

冬のイチゴは、水や肥料はどうすればいいの?とか、雪が降ってきた場合、外で育てているイチゴは大丈夫?

と言ったように、色々な事が心配になってしまう季節だと思います。

イチゴは寒さにとても強い植物で、気温がマイナス15度くらいになっても、寒さでイチゴが枯れる事はありません。

ですので、

畑やプランターなど 寒さの厳しい環境で育てている場合でも、保温の対策は特にしなくても大丈夫です。

突然の温度変化

ですが、

気を付けて欲しい点が1つだけあります。

それは、突然の温度変化だよ。

例えば、暖かい家の中でイチゴを育ている方で、「イチゴは寒さに強いから大丈夫」と、

突然!外に出して育ててしまうと、

急な温度の変化に対応することが出来ずに枯れてしまう事があります。

寒さに強い体に変化

イチゴは、冬が近づき徐々に気温が下がっていく中で、寒さに強い体に変化していきます。

これを通称「ロゼット化」と言います。

暖かい時期は高く上に伸びていた葉っぱも、寒くなるにつれ 地面にひれ伏すように成長してき変化をしていきます。

これは、茎を短くした分、その栄養を代わりに根っこの成長に使っていき、寒さに立ち向かう準備をしています。

葉っぱも暖かい時期とは違って、低く伸びていき横に広く成長していきます。

これも、寒さに耐えながら光合成の効率をよくしていくための「イチゴの知恵」なんだよね💞

仮に外に出す場合は

家の中で育てていた方は、そのまま家の中で育ててあげるのが確実です。

仮に外に出す場合は、少しずつ温度の下がる環境で寒さに慣らしてていきながら育ててあげると、

枯らさずに冬越ができるようになりますよ。

赤くなった葉っぱは取らないよ

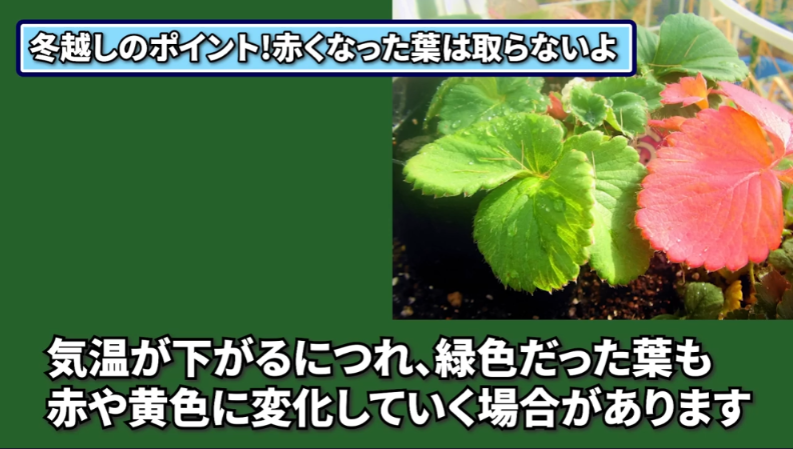

気温が下がるにつれ、緑色だった葉っぱも赤や黄色に変化していく場合があります。

「病気になった」と心配してしまいますが、

他の木々や植物と同じようにイチゴも「紅葉」をします。ですので、これは心配する必要はありません。

この紅葉した葉っぱが重要

実は!この紅葉した葉っぱはイチゴにはとても重要で、紅葉した葉っぱは、寒さから株を守ってってくれる役割があります。

特に、イチゴの成長点である大事な「クラウン部分」の風よけにもなってくますので、取らずにそのままにしておくことが大切です。

「紅葉した葉っぱ」は完全に枯れているわけではなく、まだ植物にとって必要な栄養分を含んでいるんだよ。

紅葉した葉っぱを残してあげる事で、イチゴは春に向けて新しい成長に備えることもできます。

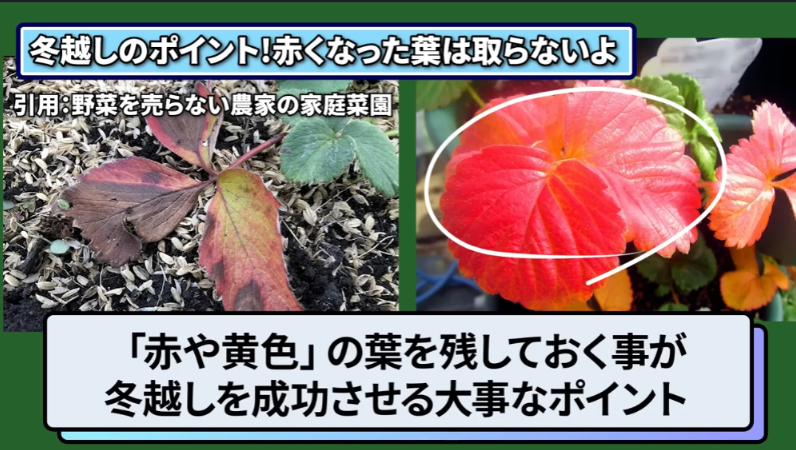

自然なプロセスを妨げないことが重要

この自然なプロセスを妨げないことが重要で、

完全に枯れてしまった葉っぱや、茶色くなってしまった葉っぱなどは、取り除いてあげた方が良いですが、

紅葉して「赤や黄色」になっている葉っぱを残しておく事が、冬越しを成功させる大事なポイントの1つです。

2月~3月頃になってくると、紅葉していた葉っぱも茶色くなってカラカラになって枯れていきますので、その頃に取り除いてあげるのがおすすめです。

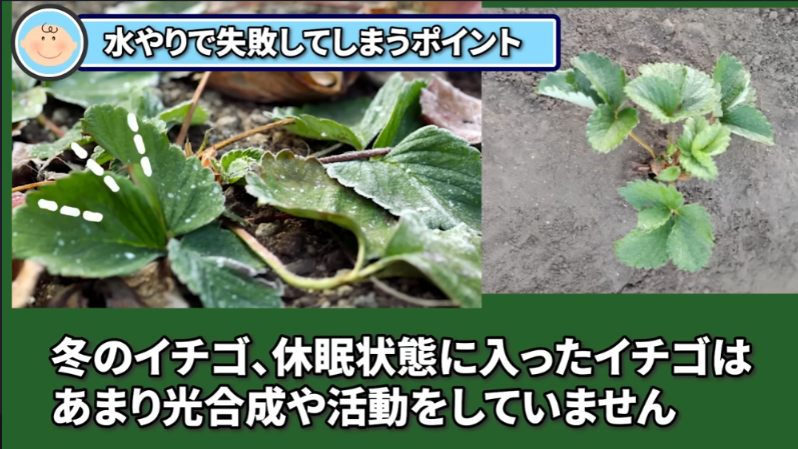

水やりで失敗してしまうポイント

イチゴを冬越しさせる時によく起こってしまう失敗が、

「乾燥させすぎてしまう」と言う事です。

寒さに強いイチゴですが、土がカラカラに乾いてしまうと枯れてしまう事があります。

だからと言って、過剰に水をあげすぎてしまうと、根腐れを起こしやすくなってしまいます。

難しいんだね。。。

冬場のイチゴは休眠状態

休眠状態に入ったイチゴは、あまり光合成や活動をしていませんので、水の必要量はピークに比べかなり少なくなっています。

ですので、

夏場と同じ感覚で水やりをしてしまうと過湿の原因となり、逆効果になってしまいますので注意してください。

冬場の水やりのポイント

冬場の水やりのポイントは、土が乾いた時です。

雪が降ったり雨が定期的に降っている場合は水やりの必要はありません。

ですが、

雨が全く降らずに土が乾燥しているようでしたら、「1週間に1回ほど」を目安に水やりをしてあげるのがおすすめです。

追肥はした方がいいの?

冬場のイチゴは休眠状態に入っているため、ほとんど肥料を必要としていません。

ですので、

ランナーから苗を育てていて、10月から11月にかけて「一度、追肥はしたよ」と言う方は、

冬越し前のこの時期に、追肥をする必要はありません。

秋に苗を買ってきた場合

秋に苗を買ってきて植え付けをした方は、地植えの場合やプランターの場合でも、

11月中旬から12月中旬頃に、1回目の追肥を行うのがおすすめだよ。

冬の間は肥料の効きも悪いですので、即効性の高い「化成肥料」を施してあげるのがおすすめです。

1㎡あたり約30gほどが目安です。

過剰に与え過ぎてしまうと、

「イチゴの葉っぱがきれいに伸びない」や、「小さい花しか咲かない」と言った症状が

現れることもありますので注意してくださいね。

次の追肥の時期は?

次の追肥の時期は?と言いますと、

暖かくなってくる2月後半~3月にかけてです。

この時期に追肥をしてあげると大きくなる時期にしっかり栄養分を使う事ができます。

そこからの生育がぐっと良くなり、美味しいイチゴが収穫できるようになります。

雪の中でも大丈夫?

寒冷地にお住いの方は、雪の影響も心配だと思います。

いくら「イチゴは寒さに強い」といっても、埋もれてしまうぐらい雪が降り積もってしまったら

さすがに影響は出てきてしまうよね。と感じると思います。

ですが、

イチゴの上に雪が積もったとしても、イチゴが枯れることはありません。

雪には保温効果がある

雪には保温効果がありますので、最低気温がどんなに下がったとしても、雪の中のイチゴはそこまで寒くなりません。

気温より土の方が暖かいですので、雪と土で挟まれているイチゴは外気より暖かい状態が保たれるんだね。

ですので、

雪が降ってしまったからと言って心配する必要はありません。

仮に、雪が全くない状態でマイナス20度の寒さに当たるよりも、雪が積もった状態で最低気温がマイナス20度になった方が

イチゴにとっては負担が少ない状態でいられる。と言う訳です。

イチゴは寒さにあてる事

そうは言っても、ポコずさん!

「雪の中では暖かさが保たれるから、雪が積もる状態でも心配する必要はないよ」

と言っているけど、

「0℃以下の凍結するような寒さが長く続く地域では、いくらイチゴは寒さに強い!」と言っても、

株が枯れてしまうリスクがあるんじゃないの?と心配になる方もいらっしゃると思います。

防寒対策をする事も必要

おっしゃる通りです!

特に寒冷地や強い霜の降りる地域では、

簡易温室を利用したり、短く切った藁(わら)で株元を覆うなどの防寒対策をする事も必要です。

ここで、知っておいて欲しいことが1つだけあります!

過度な防寒対策は春の生長を妨げる

それは、「過度な防寒対策は春の生長を妨げてしまう」と言う事です。

いったい、どういう事なの?

少しマニアックな話かもしれませんが、

イチゴは、低温(約5℃以下)に一定期間あてていないと休眠から覚める事ができない。という特性を持っています。

つまり、

ある程度の寒さにあててあげないと、イチゴは春になっても休眠から目覚めてくれない!と言う事が起こってしまいます。

寒いからと言って室内に入て温めてあげるなど、

過剰な保温をしてしまうと、春の生長に悪影響を及ぼすことがあります。

イチゴは、外の寒さにあて自然な休眠状態を維持することが重要で、バランスを保つことが大切です。

まとめ

イチゴは日が短くなったり、気温が下がると休眠状態に入り、11月中旬から下旬くらいにかけて休眠状態に入っていきます。

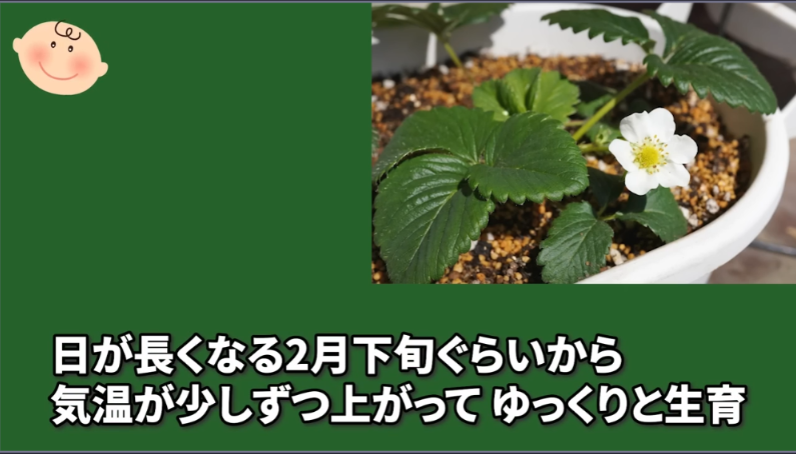

ここから12月〜2月の冬の寒さを受けて、日が長くなる2月下旬ぐらいから気温が少しずつ上がってくると、

ゆっくりと生育していき、3月から4月くらいになると大きな葉っぱも出始めてきます。

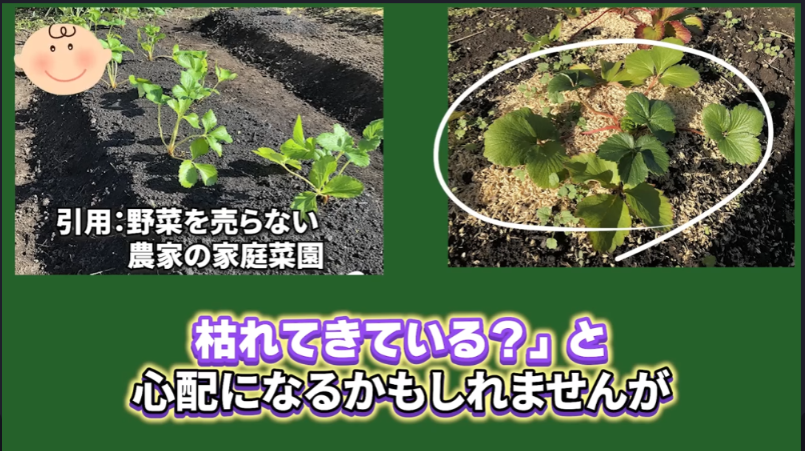

冬になるにつれてイチゴは、茎がどんどん短くなっていき 葉っぱも地面にひれ伏すように育っていくと、

「成長が止まっている?」「枯れてきているんじゃないの?」と心配になりますよね。

これは育て方が悪いわけではなく、これから来る厳しい寒さに慣れるために変化している証拠だよ!

心配する事はありませんので、焦らず見守ってあげてくださいね。

今回は、イチゴの冬越しを成功させる!美味しい実を収穫する冬の管理方法。について解説してきました。

暖かくなってきた頃の大事な追肥のタイミングや、おいしいイチゴを収穫する大切なお世話!

に関しても、今後、記事を更新していきますので♪

これからも一緒に、家庭菜園を楽しんでいきましょうね!