もみ殻は畑で使うと、最強の資材の1つです。しかし!もみ殻の本当の使い方を知らないと、使ったが上にデメリットになってしまう事もあります。

そこで今回は、スーパー資材でもある「もみ殻」の使い方を、初心者の方にも分かるように丁寧に解説していきます。

動画で見たい方はこちら!

豆知識

そもそも、もみ殻とは?

お米の制作過程で出てくる物で、実際を見たことがない方もいらっしゃるかもしれませんが、私たちが食べている白米の殻の部分になります。

稲刈り後の田んぼを見ると、脱穀した後のもみ殻が、山積みにされているのを見る事があると思います。

もみ殻はお米の殻の部分になり、食べる事ができず「ゴミになってしまう部分」と言ってもおかしくないかもしれません。

そんな もみ殻ですが!

これを畑で使うとなると、のどから手が出るほどありがたい資材の1つになります。

だけど、注意してね。

しかし!このもみ殻。本当の使い方を知らないと、使ったが上にデメリットになってしまう事があります。

もみ殻の「凄さ」

まず!皆さんに、

もみ殻の「凄さ」を紹介していくね💞

もみ殻は土に混ぜるだけで、土の性能が2倍から3倍にアップします。

家庭菜園に詳しい方は「赤玉土」や「鹿沼土」といった、土の性能を上げる資材の名前を知っていると思いますが、

もみ殻を土に入れるだけで これと同じ効果を発揮します。

ホントかな~??

と思うかも知れませんが、これにはちゃんと理由があります。

1つ目に、「もみ殻の独特な形」があげられます。 そして2つ目に、もみ殻を土に入れるだけで、通気性、排水性、保水性が向上します。

さらには、このもみ殻には「ケイ酸」と言う成分が含まれていて、植物に素晴らしい効果を与えてくれます。

良い面だけをお伝えしましたが、もみ殻には気を付けて欲しい注意点もあります。

デメリットもしっかり理解したうえで もみ殻を使いこなして!美味しい野菜をたくさん収穫できるようになっていきましょう!

もみ殻の特殊な形状

もみ殻の形状は、少し細長い感じの船形でお椀のような形状をしています。この船型でくぼみがある。と言うのが非常に優秀で、

例えば、水を与えたとしたら、この船形の形状をしたもみ殻に水がたまり、保水性を高める事ができます。

「そんなに都合よく全てに水が貯まるの?」と感じる方もいらっしゃると思います。そう思いますよね。。。

実は、これはおっしゃる通りで

仮に、この船形の形状が、逆さになっていたとしたら水をためる事はできません。

ですが、ここにも「もみ殻」の凄い点があります。船形の形状が逆さまになると、

今度は屋根のように水を流す屋根型の形状になります。そうなると今度は、排水性を高める効果を発揮します。

凄いね💞

さらにさらに!屋根型と言う事は、土の間に空間ができて空気がたまります。

これがまた凄い事で、そのできた空間は、微生物たちの住処となります。この微生物たちが、をふかふかにし、植物に良い影響を与えてくれるのです。

通気性と排水性の向上

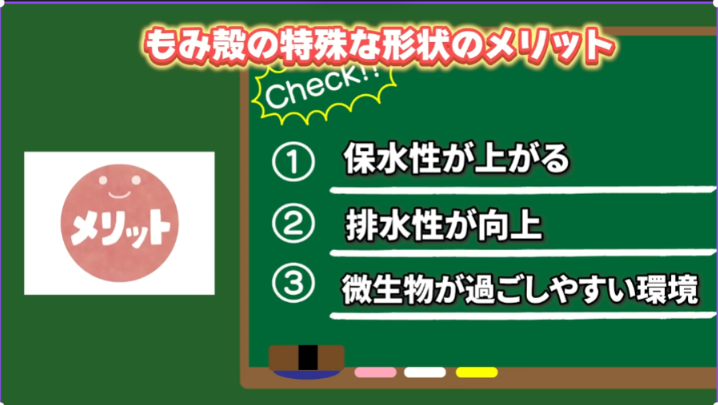

先ほど、もみ殻の特殊な形状のメリットとして、

- ①保水性が上がる

- ②排水性が向上する

- ③微生物たちが過ごしやすい環境を作る。

の3点について解説しました。

ここで、「保水性」と「排水性」の向上について、もう少し詳しく解説していきます。

・船形、つまりお椀のように土に埋まっていれば、水がたまり保水性があがる。

・逆さまになっていれば屋根型となり、水を下に流し排水性が上がる。という所までは理解してもらえてと思います。

もみ殻は「硬い」

次に知っておいて欲しいのが、このもみ殻は皆さんが思っているより頑丈です。

つまり、「硬い」と言う事です。

強く握っても形が崩れないほど頑丈なこのもみ殻は、土の中に入れたとしても崩れる事がありません。

例えば、土に混ぜ込むことで通気性と排水性が向上する資材として有名な「赤玉土」は、水分を含むと次第に崩れてくることが多くあります。

ですが、このもみ殻は、水を含んだ程度では「形が崩れてしまう」と言う事はありません。

ですので!

長く排水性・そして通気性を保つことができます。特に排水性に関しては、土に入れる園芸用の資材としてはトップクラスの品質だと思います。

微生物のエサになる

いくら「もみ殻が頑丈だ!」といっても、半永久に残り続けるわけではありません。

当然、年月が経つと崩れてきます。しかし、そうなってくると今度はこのもみ殻が、微生物たちのエサと変わります。

微生物が増える事によって、団粒構造の土が出来上がり、いわゆる「質の良い土」植物が育ちやすい土に変化していきます。

また、もみ殻はとても頑丈ですので、土に混ぜた初期の頃は水を良くはじきます。

ですので、初期の頃はもみ殻じたいに保水力はありませんが、

年月が経つにつれて柔らかくなってくる過程で、スポンジのように柔らかくなり保水力も上げってきます。

「ケイ酸」の魅力

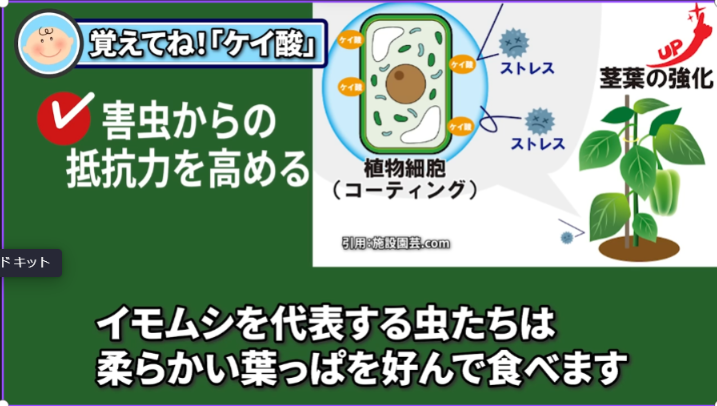

この「ケイ酸」は植物が取り込むと、茎や葉っぱを硬く丈夫にし、葉肉を厚くします。

実はこれが!もの凄く凄いことで、

1つ目 害虫からの抵抗力を高める

イモムシを代表する虫たちは、柔らかい葉っぱを好んで食べます。逆に言うと、硬い葉っぱは好きではありません。

つまり、茎や葉っぱが硬くなることによって、害虫から食べられにくい強い体を手に入れる事ができる。と言う事です。

さらに、乾燥や高温によるストレスの耐性を高めてくれる効果も発揮します。

2つ目 ケイ化細胞を形成し物理的防除に役立つ

細胞の表面にケイ化細胞を形成し、物理的防除に役立ちます。

分かりづらい言葉だね💦

簡単に説明していくよ!

葉っぱに付着するウイルス性の病気は、植物の体内に侵入する事で病気を発症させます。

逆に言うと、植物の体内に入れなければ病気は発症しません。

「ケイ酸」を植物が吸収する事によって、細胞の膜を硬く強くしてくれる働きがあります。

硬い膜が病原菌から守ってくれて物理的に体内に入ってこれない強い体を手に入れる事ができます。

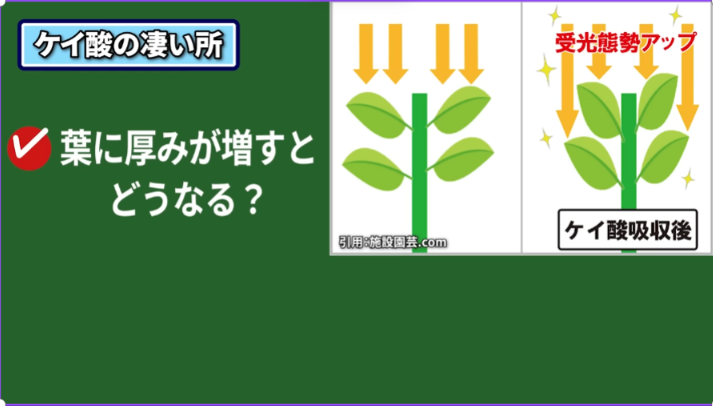

ケイ酸で光合成が活性化

ケイ酸には、まだまだ凄い効果があります。それは、「受光能力が向上し、光合成が活性化する」と言う事です。

またまた難しい言葉が出てきましたが💦「ケイ酸」を植物が取り込むと、葉肉が厚くする。とお伝えしました。

葉に厚みが増すと

どうなるの?

植物の葉は、ある程度の厚みがないと効率よく光合成をすることができません。

太陽の光を受け止めるレンズの様な物があって、葉が薄いとこのレンズを光がすり抜けてしまい、十分に吸収する事が出来なくなります。

葉の厚みが増す、このレンズの厚みが増すことで、太陽の光を余すことなく吸収できるようになる。と言う訳です。

根の成長にも使うことができ、根の活性を高め品質の向上につながっていく好循環に繋がります

※ケイ酸には、キュウリなどによく発症してしまう「うどん粉病」の抑制効果も確認されています。

もみ殻のデメリット

1つ目のデメリットとして、「もみ殻は硬すぎる」と言う点です。

硬いと言うのはメリットでもありますが、硬いがゆえに分解されるまでに非常に時間がかかってしまう。というデメリットでもあります。

育てる環境にもよりますが、ある程度分解されるまでにおよそ半年~1年。完全に分解されるには3年ほどかかる。とも言われています。

また、「ケイ酸」についても、撒いてすぐに吸収できるわけでなく、もみ殻が分解されることでやっと植物が吸収できる状態になります。

もみ殻を、土に混ぜたからと言って

すぐにケイ酸の効果は出ないんだね。。

分解による「ケイ酸」のメリットや、土作りの効果は、年単位で計画的に行っていくことが必要です。

使い方のポイント

何とも言えないデメリットもある、この「もみ殻」ですが、

- 長期的にみても、効果的な資材であることは間違いありません。

- 短期的には、通気性、排水性、保水性の効果が格段に上がります。

ちょっといいかな?ポコずさん!

分解に時間がかかるんだったら!

半年ごとに定期的にもみ殻を土に混ぜていけば、良い感じの状態の土が常に保たれるんじゃないの?

まさに、その通りです!

農家さんなどは、定期的にもみ殻を畑に混ぜ込む作業をしています。

家庭菜園で行う場合は、1年に1回、土に混ぜ込んであげるのが良いと思います。その中でもオススメは「冬の時期」です。

冬場は、育てる野菜の種類が少ないので畑やプランターが空いていることが多く、土作りに専念する事ができます。

また、冬場に土作りをすることで、気温が高い時期よりも効果的に土作りをすることができます。

※細かいメカニズムはこちら「絶対にやるべき土作りの重要性」を見てもらえれば、理解が深まると思います。

仮に、夏野菜のためにと3月~4月に

もみ殻を投入してしまうと、、

排水性が良くなりすぎて、夏場の水不足を招く可能性があります。

夏野菜を育てるの場合は、前の年の秋に施すことで、翌年の夏にもみ殻の効果を最大限に発揮する事ができるようになります。

もみ殻のまく量

もみ殻を撒く量の目安は、1㎡あたり200g~300g程度が目安です。

もみ殻自体がとても軽いですので、計ってみると結構な量になると思います。10ℓバケツ一杯で、1.5㎏、約6㎡ほどまける量となります。

撒く際の目安にしてみてください。

もみ殻の入れすぎに注意

ここで、注意して欲しいのが!

「入れすぎてしまう」事だよ💞

先ほどお伝えした、1㎡あたり200g~300gを目安に施していき、

「思ったより効果が感じられない」と思ったら、「少しずつ足していく」やり方がおすすめです。

一気に入れてしまうと排水性が良くなりすぎてしまい、取り返しのつかないことになってしまう事もあります。

オススメの資材「カルスNCR]

また、もみ殻を使ってみたいけど!

今から撒いたら夏野菜に間に合わないかもしれない。や、短期間で分解させて次の野菜作りに使ってみたい。と言う方は、

こちらの「カルスNCR]という商品と、一緒に土に混ぜ込んであげるのがおすすめです。

このカルスNCRは、土壌改良のための複合微生物資材で、もみ殻との相性もバッチリです。

カルスNCRに含まれる微生物の働きで迅速に有機物を分解し、最短1週間で、土作りから定植までが可能だとも言われています。

また、有機物を分解するときに発生する有害ガスも抑える事ができますので、自信を持ってお勧めできる資材の1つです。

最近、人気が出てきて

「手に入りにくい」だってね💦

農家さんも愛用している商品です。

まとめ

今回は、もみ殻のメリットとデメリットについて解説してきました。

使い方を気を付ければ、

①保水性が上がる ②排水性が向上する ③微生物たちが過ごしやすい環境を作る

などの効果をすぐに実感でき、時間が経つにつれて微生物のエサになり良い土に変化します。

また「ケイ酸」の効果で

植物に色々な良い面をもたらしてくれる。とても素晴らしい資材です。

※もみ殻は、お米農家さんに頼めば、無料で手に入れる事もできます。

また、「使ってみたいけど少し抵抗があるな」と言う方は、

もみ殻を炭化させた「もみ殻燻炭」と言うのもあります。

この「もみ殻燻炭」は、もみ殻のデメリットを凄くマイルドにしてくれる商品で、初心者の方にもとても扱いやすい資材だと思います。

気になる方は使ってみてくださいね。

これから少しずつ暖かくなってきて、家庭菜園も楽しい季節がやってきますね。

まだまだ寒い日もありますので、お体には十分に気を付けて!これからも一緒に家庭菜園を楽しんでいきましょうね♪

「カルスNC-R」

【Amazon】 https://amzn.to/3CQCNMS

【楽天市場】 https://a.r10.to/hkXuqk

「もみ殻燻炭」

【Amazon】 https://amzn.to/3PVoNEU

【楽天市場】 https://a.r10.to/hkz40g

参考動画

【超重要】収穫量を左右する!絶対にやるべき土作りの重要性