「野菜は土で作る」と言う言葉を聞いた事があると思います。

野菜を上手に育てるためには色々な要素がありますが、その中でも土作りは、大切な要素の1つと言えます。

一年の収穫量を左右するこの大事なポイントを知らずに、損をしている方も多くいると思います。

そこで今回は、少し難い内容も「初心者の方にも分かるように」解説していきます。それではよろしくお願いします

動画で見たい方はこちら!

豆知識

真冬になると、種まきできる品種も少なくなり、畑やプランターもひと休みの時期になってきます。

皆さんの畑やプランターは、どのような状態になっていますか?

放置して雑草だらけになってしまっている。と言う方も多いかもしれませんね。

プランターで育てている方も放っておいてしまうと、土はカチカチになってしまいます。

良い土が作れるか。この冬にしっかりと準備をする事ができるか!で、来年の野菜作りの成果に大きく影響してきます。

「土を休める」は勘違い?

「土を休める」と言う言葉があります。この言葉は、半分あっていて半分は間違っています。

春からこの時期まで次々と野菜を育てていたので、冬の時期は少し土を休ませておこう。「土を回復させてあげる」という事で、

我が家でも、何もしないでほおっておいた。という時期がありました。

実は、これは間違いでした💦

「土を休ませる」という事自体は間違っていないのですが、

必要なお世話を、しっかりしてからでないと効果が薄い。土はしっかりとは回復してくれないのです。

回復に必要な養分をしっかり施してから休ませてあげる事で、土が良い土に生まれ変わってくれるんですよ。

これをしている人としていない人では、来年の春から始まる野菜作りに大きな差が出てきてしまいます。

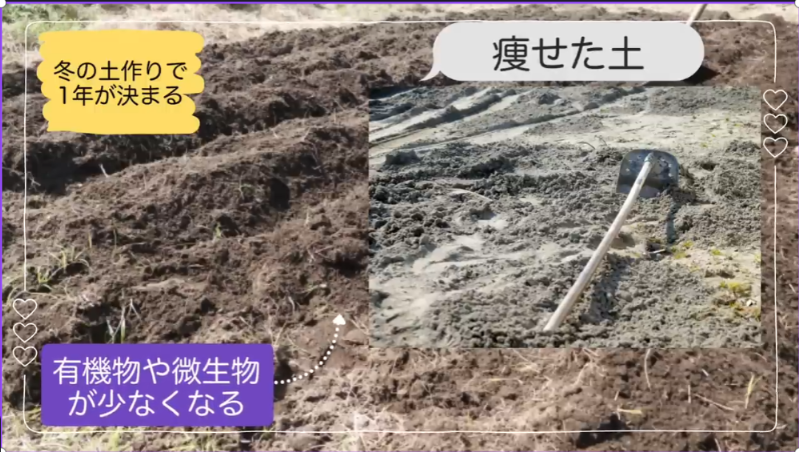

冬の土作りで1年が決まる

土を休ませて良い土に変えるまでには十分な時間、具体的には2~3か月は必要だ。とも言われています。

この冬場の何も育てていない時期が、本格的な土作りができる唯一のチャンス!だとも言えます。

「土作りはやってるよ!土作りには堆肥を入れておけば良いんでしょ?」と思う方もいると思いますが、

深くまで理解をして納得したうえでしっかり土作りをした方は、来年以降の野菜作りが「大きく成功」できると思います。

いわゆる「やせた土」

1年を通して栽培を続けてきた畑やプランターの土は、

有機物が減少し微生物も少なくなり「土がカチカチ」に固くってしまいます。

いわゆる「やせた土」だね。

この状態のままでは、野菜は思うように育ってくれません。

人間と同じで、土も休息をして栄養をしっかり蓄えて活力を取り戻す時間が必要なんですよ。

どうして土作りが重要なのか?

一般に「土づくり」には、物理性・化学性・生物性の改善という3つの要素があります。

これらは、どの1つが欠けても健康な土壌にはなりません。 要素はそれぞれが独立して存在しているのではなく、

互いに影響を与え合い、密接な関係にあります。

いきなり難しい言葉が出てきて、もーいやだ💦

安心してね!分かりやすく解説していくよ。

化学性とは

窒素、リン酸、カリ、その他の微量要素やpHの事で、

簡単に言うと、野菜を大きく育てるために必要な栄養を補う肥料や、pHの調整をする石灰が必要です。という事です。

肥料や石灰は、なじみのある言葉ですよね。

物理性とは

透水性、保水性、通気性、団粒構造などの事で、

ここでついに!土作りには欠かせない堆肥が登場します。

生物性とは

これは、各種の微生物や小動物。小動物の代表的なもので言うと、ミミズやモグラなどがあげられます。

その微生物や小動物の、数や種類・バランスが重要である。という事です。

土作りには3つの要素がある

ここで大事なのは、

どれか1つの要素だけではうまくいかず、この3つの要素が助け合って始めて良い土が作られる。 ということです。

まだまだ、私には難しいよ~💦

ここでは、土作りには3つの要素がある!とだけ覚えておいてね。

土作りの基本

先ほどは、化学性・物理性・生物性の3つの要素をご説明しましたが、大事なことをお伝えします。

それは、

土作りは人間がするのではなく、土そのものを作るのは「色々な生き物」そう!生物達です。

そうはいっても ポコずさん!

土作りは人がするものでしょ?と感じると思いますが、

私たちがやることは「あくまで補助的な事」で、色々な生物たちが働いてくれて「痩せた土を野菜作りに適した良い土」に変えてくれます。

重要な役割を果たすのは微生物

土作りで重要な役割を果たすのは、土壌中にいる微生物たちです。

堆肥などの有機物を分解して、植物に必要な養分を作る事です。

死滅した微生物は、接着性のある腐食となって土の粒どおしを結合させる働きがあります。

ねえねえ ポコずさん。

微生物が堆肥を分解して植物に必要な養分を作ってくれる。と言うのは理解できるが、

死滅した微生物が土の粒どおしを結合させるのには、いったいどんな効果があるの?

と感じる方もいると思います。

団粒構造(だんりゅうこうぞう)

団粒構造とは、

土の細かい粒どおしがくっついて、大きな粒になっている状態。の事を言います。

だんご状になった大小の土の塊がバランス良く混ざり合って、適度な隙間がたくさんつくられています。

「柔らかい土で通気排水が優れた土」この団粒構造のある土は、微生物が多く繁殖している証なんだよ。

「作物の生育に適した肥えた土」 という事になるんだね💞

ここで!皆さんに質問です。

作物を続けて育てている土では、どうして作物の生育が悪くなってしまうのでしょうか?

それは、

微生物のエサとなる堆肥などの有機物が減少し瘦せた土。になってしまっているからなんですよ。

2種類の微生物

「土作りはやっているよ!植え付けの2週間前から準備すれば間に合うよね。色々な本にもそう書いてあるよ」

と、大半の方はこう考えていると思います。

確かにその通りですが、それは、良い土。団粒構造の土がすでにできていることが前提です。

ここで大事になってくるのが!微生物たちの働きです。

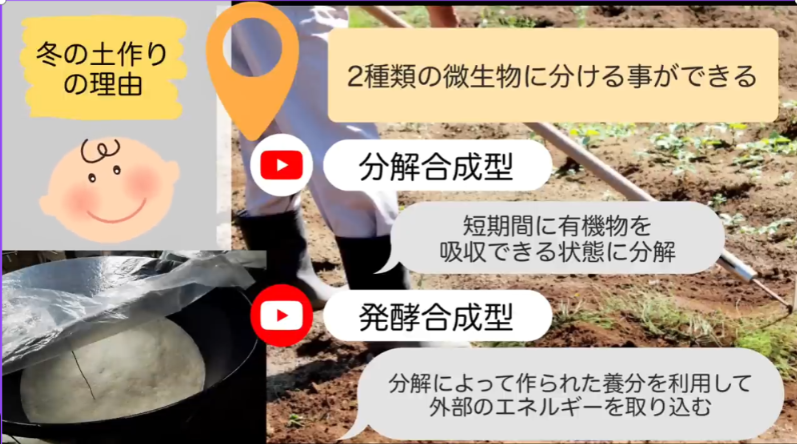

前提として、微生物は大きく分けて、2種類の微生物に分ける事ができます。

分解合成型の微生物

1つめは、分解合成型の微生物です。

この微生物の特徴は、短期間に有機物を吸収できる状態に分解してくれます。

発酵合成型の微生物

2つめは、発酵合成型の微生物です。

こちらは、分解によって作られた養分を利用して、窒素の固定や光合成でなど外部のエネルギーを取り込む微生物の事です。

代表的な例で言いますと、チーズやお酒を発酵させる、微生物や酵母がこれにあたります。

さらに難しい言葉が出てきて

「私は、もーいやだ!」

これから分かりやすく解説するから、

頑張ってついてきてね!

微生物は2種類が助け合う

簡単に言いますと、

微生物は2種類に分類されて、お互いが助け合って「初めて良い土」が作られる。という事です。

特に、

チーズやお酒を発酵させる「発酵合成型の微生物」の働きが重要で、この微生物を土壌にしっかり定着させることが大切です。

この発酵合成型の微生物は、作物が健やかに育つ土壌をつくるためには欠かせない微生物です。

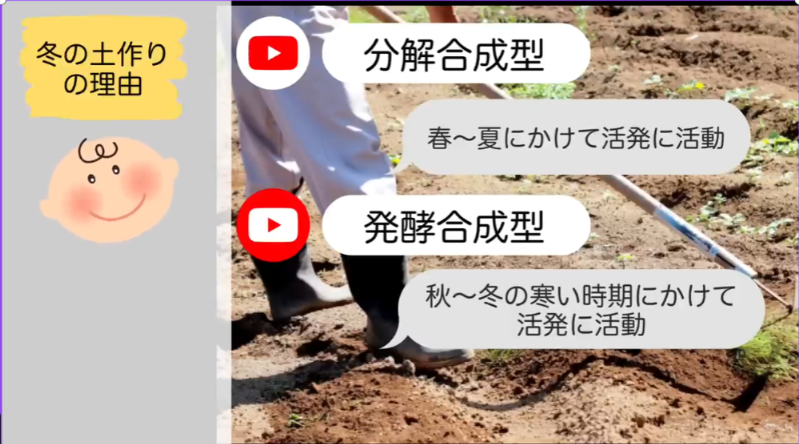

微生物が活発になるのは冬

ここからが、大切なポイントです。

「分解合成型の微生物」短期間に有機物を吸収できる状態に分解してくれる微生物は、春~夏にかけて活発に活動します。

一方で、

「発酵合成型の微生物」は、秋~冬の寒い時期にかけて活発に活動します。

そして、

発酵合成型の微生物は、活動のスピードが遅く定着するまでに長い時間がかかります。発酵合成型の微生物を土に定着させるためには、

活動が活発になるこの冬に、エサとなる堆肥をしっかり入れて、長い時間をかけて育ててあげる事が大切です。

おすすめの堆肥

ねえねえ!お兄ちゃん。

「冬に土作りをする重要性は分かったけど、いったいどんな堆肥を使えばいいの?」 と疑問に思う方もいると思います。

腐葉土やバーク堆肥なども良いと思いますが、「牛糞堆肥」を使うのがオススメです。

※牛糞堆肥は、価格と効果のバランスを考えると非常に使いやすい堆肥です。

鶏ふん堆肥はNG

価格と言えば 、「鶏ふん堆肥」という。めちゃくちゃ安い堆肥があります。

ですが!気を付けて欲しいことがあります。

「同じ動物性の堆肥だから効果が同じだろう」と土作りに使ってしまうと、野菜作りが失敗してしまいます。

この鶏ふん堆肥は、土壌改良のための堆肥と言うよりも、肥料としての役割が高い堆肥です。

こちらの動画「ほとんどの人は知らない!鶏ふんはスーパー肥料」で詳しく解説しています。

最後に、少しだけ補足をさせて下さい。

今回は、初心者の方でも分かるように!と解説しましたので、「厳密に言うと少し表現が違うかな?」と言う所もありますが、ご理解いただけますと幸いです。

この記事を参考に、今年は去年よりも「た〜くさん収穫できるように」 一緒に頑張っていきましょうね。