知らない人は要注意!米ぬかの間違った使い方。と言う訳で今回は、米ぬかの注意点。

米ぬかは、非常に使い勝手の良い家庭菜園には欠かせない資材の1つですが、何も知らずに畑に施してしまうと逆効果になってしまう。と言う事が良くあります。

そこで今回は、米ぬかを使う際に気を付けて欲しいポイントを、3つに絞ってお伝えしていきます。それではよろしくお願いします。

動画で見たい方はこちら!

豆知識

米ぬかは、本当に優れた資材です。肥料成分もあり、土の微生物たちのエサとなります。

米ぬかを与える事で、土の中の微生物たちの働きが活発になり、植物が良く育つふかふかの土の状態にしてくれます。

家庭菜園で上手に野菜を育てるためには、「なくてはならない資材の1つ」だとも言えます。

使い方を間違ってしまうと、逆効果

ですが、この「便利な米ぬか」も使い方を間違ってしまうと、逆効果。

土がダマになってしまいボロボロの状態になってしまったり、発酵されずにぐちゃぐちゃの状態になってしまいます。

また、虫が大量発生してしまったり、イノシシなどが食べに来て畑を荒らしてしまう。と言う事も起こります。

良かれと思ってやったことが、逆に、やったせいで大きな被害をうけてしまう。と言う事があります。

そうならないためにも、今回は、確実に間違えない。初心者の方でも、正しく米ぬかを使っていけるように解説していきますね。

1つ目 追肥としては使わない

先ず1つ目に、この米ぬかは、追肥としては使わないでください。

具体的に言いますと、追肥をする際に、そのまま上からかけてしまったり、育てている野菜の近くに施してしまう。

と言う事は避けてください。

なぜか?と言いますと、

例えば、米ぬかを畑やプランターの土の上から撒いたとします。冬場の寒い時期でしたら、すぐには大きな問題にはなりませんが、

その状態で暖かくなってくると、しだいにカビが発生してきます。湿度の高い梅雨の時期などは、すぐに発生してきます。

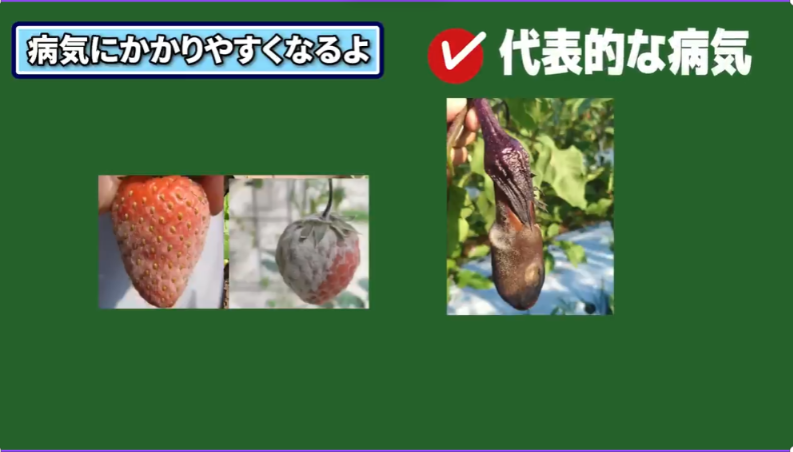

「灰色かび病」にかかってしまう

カビは人にとっても良くありませんが、作物に対しても病気を発症させ悪影響を及ぼします。

カビによって起こる代表的な病気には「灰色かび病」が有名で、

家庭菜園で人気なトマトやナス、ピーマンやキュウリ。葉物野菜のレタスや、今の時期ですとタマネギなど。

そして、インゲンやエンドウなどの豆類にも多く発生します。つまり、ほとんどの野菜でこの「灰色かび病」は発症します。

そのまま放置してしまうと、

葉っぱや実などにも感染が広がり、最終的には株ごと枯れてしまう怖い病気です。

米ぬかを撒いたことでカビが発生してしまい、これらの病気にかかりやすくなってしまうんだね。

虫が発生する

米ぬかを、畑やプランターの土の上にまいてそのままにしてしまうと、虫も発生しやすくなります。

米ぬかは栄養満点で、土作りを助けてくれる土の中の微生物たちのエサとして活躍してくれますが、

この米ぬかは、虫たちにとっても格好のエサとなります。虫が発生してしまうと、植物にとっても何かしらのダメージが起こります。

住宅街で家庭菜園をやられている方は、ご近所のご迷惑も

住宅街で家庭菜園をやられている方は、ご近所のご迷惑も気になる所だと思います。

また、虫が発生すると、その虫を食べにくる鳥たちも集まってきます。この鳥たちも、実を食べたり葉っぱを食べてしまいます。

畑の場合ですと、イノシシがやってきて作物を荒らしてしまう。と言う事も起きます。

ですので、

良かれと思ってやったことも、逆効果になってしまいます。

米ぬかは、追肥としては使わないように注意だね。

米ぬかを追肥として使う時は

どうしても「米ぬかを追肥として使いたい」と言う方は、必ず土と混ぜ合わせてください。

しっかりと土に混ぜ込んであげれば、多少の匂いは残りますが、カビの発生や虫が発生してしまうリスクを大幅に減らす事ができます。

ですが、

ここで知っておいて欲しいのが、米ぬかは肥料としては即効性がありません。

追肥は即効性が必要?

追肥は即効性を求めて、化成肥料などを使うのが一般的ですが、

米ぬかを肥料として使用する場合、発酵や分解に時間がかかるため、すぐに効果は発揮できません。

「分解に時間がかかる」というデメリットを利用して、土作りや植え付け前の元肥として使用するのが一般的で、米ぬかのおすすめの使い方です。

米ぬかをぼかし肥料にして追肥で使う

ちなみに、米ぬかをぼかし肥料にして追肥で使う。という裏技もあります。

米ぬかは窒素、リン酸、カリウムがバランスよく含まれているため、ぼかし肥料に適した資材です。

ぼかし肥料には「微生物が多いため、作物への効果が出やすい」や「有機肥料」になるので、

「ゆっくりと吸収され肥料としての効果が長持ちする」といったメリットもあるんだよ♪

ぼかし肥料の作り方

ぼかし肥料の作り方には、米ぬかや油かすなどの有機肥料と土を混ぜ合わせて発酵させるやり方が一般的ですが、

初心者の方でも簡単に作れる「ぼかし肥料の作り方」を「超便利なぼかし肥料を簡単に作る方法」の動画で詳しくお伝えしています。

興味のある方は、この記事を見終わった後にチェックしてみてください。

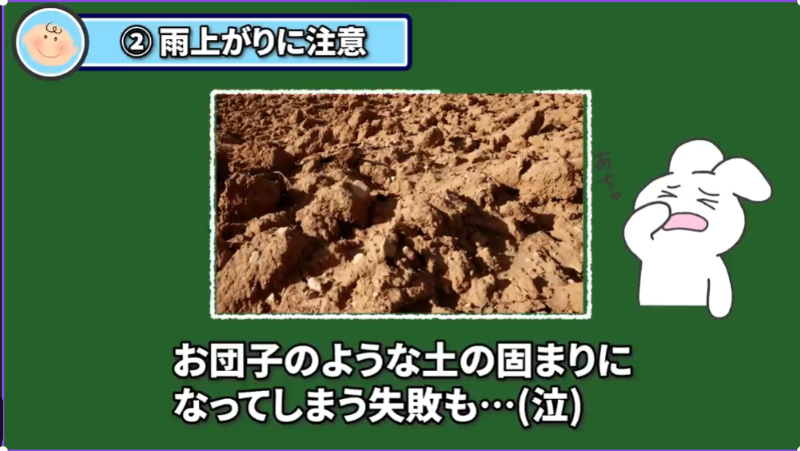

2つ目 雨上がりに注意だよ

米ぬかを使う際は、前日が雨の日だったりとか、畑やプランターの土が濡れている状態での使用は避けてください。

できるだけ土が乾いている状態で使うのがおすすめです。

どうしてなの?

土が湿っている状態で米ぬかを使用してしまうと、土が固まりになってしまうんだよ。

米ぬかは、土に良く混ぜ込んで効果を発揮する

米ぬかは、土に良く混ぜ込んで分解する事で効果を発揮します。

ですが、固まりになってしまいうと分解されにくくなり、そのまま米ぬかが残ってしまう事があります。

そうなってしまうと、

通気性がかなり悪い、土や畑になってしまいます💦

ですので、

米ぬかを施す際は、雨上がりの日は避け、土が濡れていない状態を確認してから施すのが上手に使うポイントです。

この事を知らずに使ってしまい、

土がぐちゃぐちゃの状態になってしまったり、土がお団子のような土の固まりばっかになってしまった。

と言う失敗をしてしまった方もいらっしゃると思います。

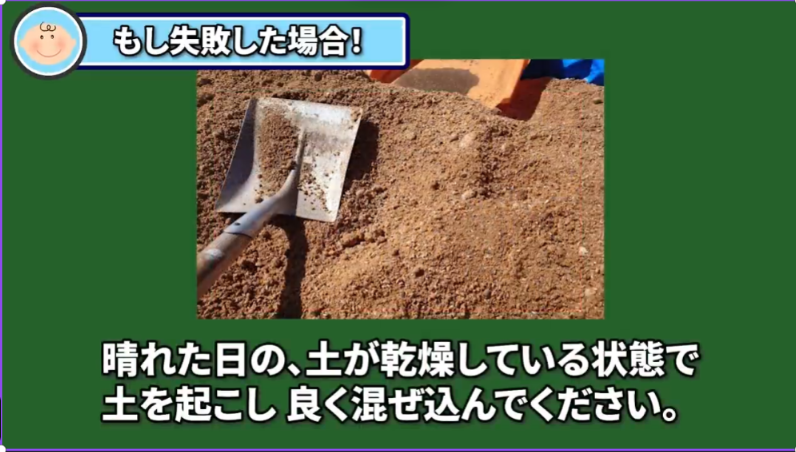

土が固まりになってしまったら

もしも、「そう言った状態になってしまった」と言う方は、

晴れた日の、土が乾燥している状態で一度、土を起こし良く混ぜ込んでください。

ダマになったままで放置してしまう事が一番良くありません。

何度か混ぜ込んであげれば、細かくなり分解してくれるようになります。

ぜひ!やってみてね💞

3つ目 撒いた後は放置しないでね

米ぬかを土に撒いた後はそのまま放置をせずに、しっかりと土と混ぜ込むようにしてください。

撒いたらすぐに、できるだけ早く行うのがポイントだよ。

冬場の乾燥した寒い時期でしたら、多少の期間でしたらそのままにしても問題ないですが、

できるだけ、撒いたその日に土としっかり混ぜ込んでください。

撒いたまま、そのままにしてしまうと!

先ほどもお伝えしましたが、そのままにしてしまうと、

熱く蒸した時期になると、すぐにカビが発生してしまいますし、虫なども発生しやすくなります。

貸農園などで家庭菜園をやっていて、

「広い範囲で米ぬかを使いたい」と言う方は?

耕す時間を確保してから、米ぬかを施すようにしてみるのが良いと思います。

まとめ

今回は、米ぬかの間違った使い方について!3つの注意点を解説してきました。

米ぬかを使う時は、この3点をしっかりと覚えておいてください。

- 1つ目に、肥料・追肥としては使わない。追肥として使う場合は、「ぼかし肥料」にして使ってあげる。

- 2つ目に、雨上がりの日など、土が湿っている状態では絶対に使用しない。

- 3つ目に、米ぬかを土に撒いた後はそのまま放置をせず、しっかりとすぐに土と混ぜ込む。

特に、「米ぬかを土に撒いた後はそのまま放置をせずに、しっかりと土と混ぜ込む」この事が重要だよ♪

そのままにしてしまうと、カビが発生したり、虫がわいてきてしまいますので注意してくださいね。

米ぬかの使い方を詳しく知りたい!と言う方は、

「米ぬかの効果や使い方を詳しく知りたい!」と言う方は、

【米ぬかの基本】絶対に使いたくなる米ぬかの上手な使い方 の動画で、

詳しく解説していますのでチェックしてみてください。

皆さんのお役に立てるような動画頑を張ってを作っていきますので、これからも一緒に家庭菜園を楽しんでいきましょうね!

【参考動画】

・材料は米ぬかとアレの2つだけ!超便利なぼかし肥料を初心者でも簡単に作れる最強の方法♪ https://youtu.be/OR0xh8gVEkQ

・【米ぬかの基本】絶対に使いたくなる米ぬかの上手な使い方♪ https://youtu.be/zut0v1iMaIk