この2月のタマネギは、根っこに栄養を蓄えて暖かくなる春の増大期に向けて準備をしています。

この大事な時期に、小さな苗でも失敗させない!やって欲しい5つのお世話について解説していきます。

動画で見たい方はこちら!

豆知識

2月のまだ寒い季節と言うのは、タマネギもお休みで休眠の期間となります。

初めてタマネギを育てる方は、「まだ小さいまんまで、中々成長してこない」と心配になる方もいらっしゃると思います。

寒さによる生理現象

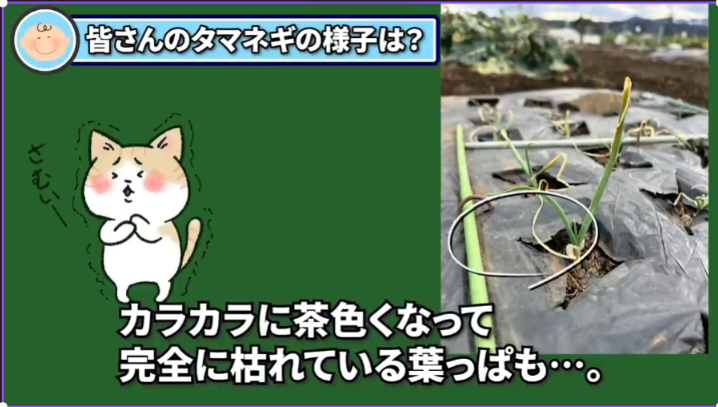

皆さんのタマネギは、どんな様子で成長しているでしょうか?

「順調に育っている」と言う方もいらっしゃると思いますが、まだまだ小さくて「葉っぱの先も枯れてきてしまっている」と言う方もいらっしゃると思います。

「このまま枯れてしまうのでは?」と心配になってしまいますが、これは「寒さによる生理現象」ですので、大きく心配する必要はありません。

特に、寒さが長く続いたこの2月では、外側の葉っぱが黄色くなってきてしまったり、カラカラに茶色くなって完全に枯れてしまっている。と言う葉っぱも出てきていると思います。

中心の新しい「新芽が青々」としていれば、根っこが活着している証拠ですので、土の中では、春に向けて栄養を蓄え、しっかりと準備をしてくれています。

小さなタマネギ苗でも、お世話を行って手助けをしてあげれば、

春に一気に成長する事ができ、立派な玉ねぎを収穫できるようになるよ💞

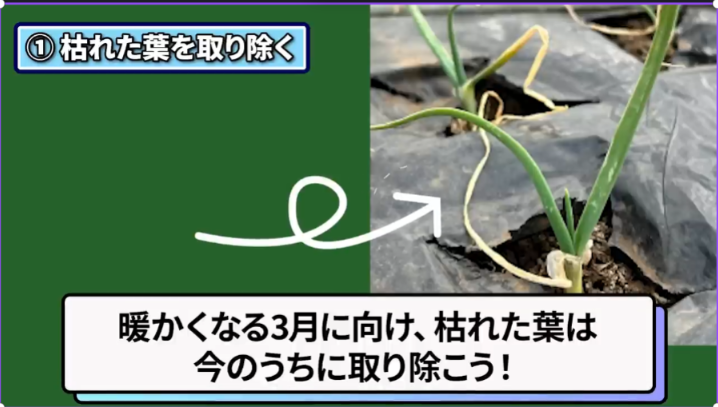

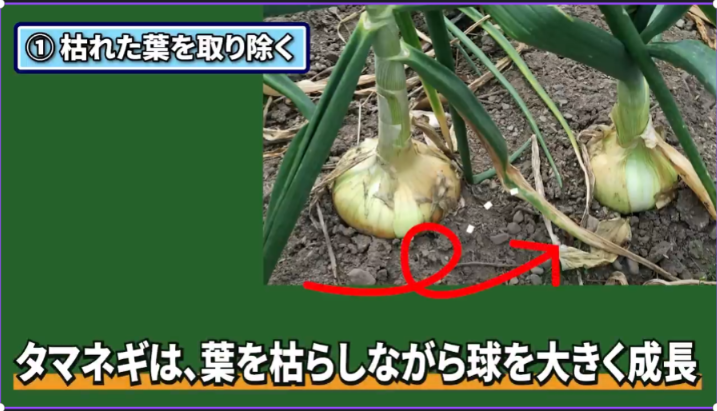

1つ目 枯れた葉っぱを取り除く

この2月になると、カラカラに枯れた葉っぱが、いくつも出てきていると思います。これは、寒さによる生理現象ですので心配する必要はありませんが、

暖かくなる3月に向けて、この枯れた葉っぱは、2月のうちに取り除いておきましょう。これをしないと絶対に育たない。と言う訳ではありませんが、

枯れた葉っぱを取り除いてあげる事で、通気性の改善や病気の発生を抑えてあげる事ができます。

枯れた葉は、手で軽く引っ張ってあげれば簡単に取れますが、心配な方は、ハサミを使って根元から取り除いてあげると、傷を付けずに取り除くことができます。

葉っぱを枯らしながら、球を大きく成長させる

タマネギは、葉っぱを枯らしながら球を大きく成長させていきます。

2月の時期はあまり大きく成長はしませんが、大きくなっていく成長の過程で、タマネギは、葉っぱが枯れていくことを繰り返し玉の成長に栄養を集中させていく。という事をしています。

タマネギを切ってみると何重にも分かれているのは、枯れた葉っぱが茎の部分で成長した証なんですよ。

少し大変な、枯葉を取り除いていく作業も!

「今までありがとう」と感謝をしながら行えば、楽しむ事もできそうだね💕

2つ目 乾燥のチェック

冬の期間は、地域にもよりますが、基本的には長期間あまり雨が降らない期間となります。

僕が住んでいる、関東地域で言えば、

「40日間も雨が降らなかった」と言う事もあったね。

寒さには強いと言われるタマネギですが、カラカラに土が乾燥してしまうと、水分だけでなく栄養も吸えなくなってしまい、

さすがのタマネギも、枯れてしまう事があります。

土が乾燥しすぎていないかを、チェックしてあげる事も大切です。特にプランターで育てている方は、水はけが非常に良いので、特に注意してください。

冬場のタマネギは、水やりは不要?

ちょっとまってよ!ポコずさん。

「冬場のタマネギは、水分をそこまで必要としないから、基本的に水やりは不要だ」と聞いたことがあるよ。

と感じた方もいらっしゃると思います。

これは、おっしゃる通りで、タマネギの玉が大きく成長する、5月の中旬から6月の上旬にかけては水やりが必要ですが、この時期のタマネギはあまり水分を必要としていません。

「毎日水やりをしなければいけない」と言う訳ではありません。特にマルチをして育てている方は、この時期の水やりはほとんど必要ありません。

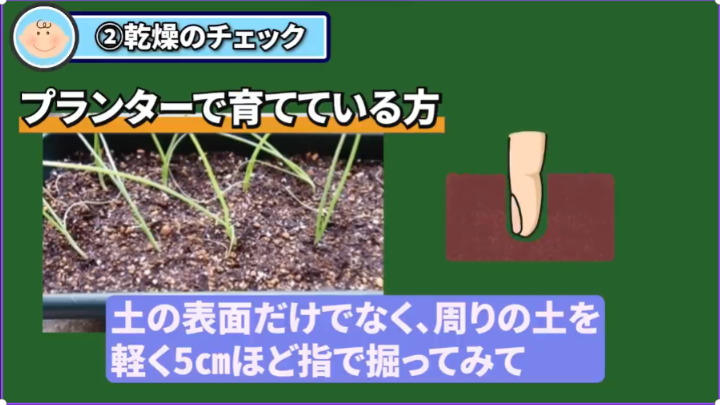

水を与えるタイミング

雨が降らない時期が長く続いた場合に、マルチの穴から指を入れて5㎝ほど掘ってみて、「土の中まで乾いている」と言う場合に水やりをしてあげて下さい。

プランターで育てている方も、土の表面だけでなく、周りの土を軽く5㎝ほど指で掘ってみて、乾いているようでしたら定期的に水やりをしてあげる。と言うのが良いと思います。

日中の暖かい時間帯にあげるのがおすすめ

早朝の水はキンキンに冷えて、遅い時間に水やりをしてしまうと、夜に土が「ガチガチ」に凍ってしまうと言う事もあります。

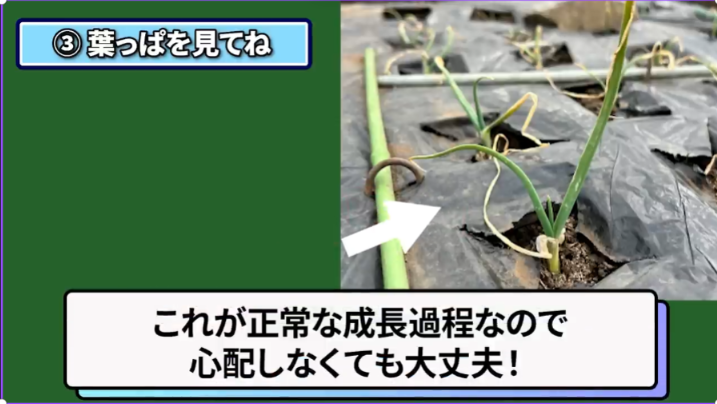

3つ目 葉っぱを見てね

この2月のタマネギは、まだ休眠期間に入っていますので、そこまで大きくなることはありません。

葉っぱも次第に枯れてくるので、「大丈夫かな?」と心配になってしまいますが、

タマネギはこれが正常な成長過程ですので、心配しなくても大丈夫です。

隣の畑は良く見える!

そうはいっても、ポコずさん!

「隣の畑を見てみると、私のタマネギより大きく成長しているし、葉っぱも元気で青々としているよ」と

不安になってしまう方も、いらっしゃるかもしれません💦

私も、タマネギを育てたばかりの頃は

周りの畑を見て「何であのタマネギは、あんなに成長しているんだ」とか「自分の育てたタマネギは、やっぱりダメなのなのかな~」と考えてしまった時期もありました。

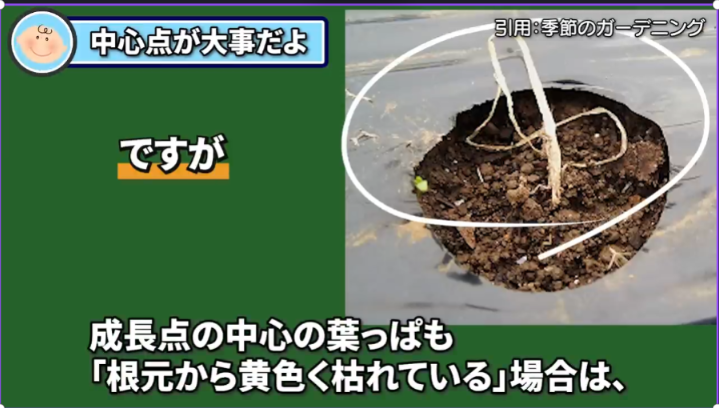

ですが、

もしかして、隣で育てている玉ねぎは「早生種」の品種のタマネギかもしれません。早生種のタマネギは、春先から収穫が始まる品種ですので、この時期にある程度大きく成長していないとダメな品種です。

また、立派な苗を買ってきて、植え付けていたタマネギかも知れません。

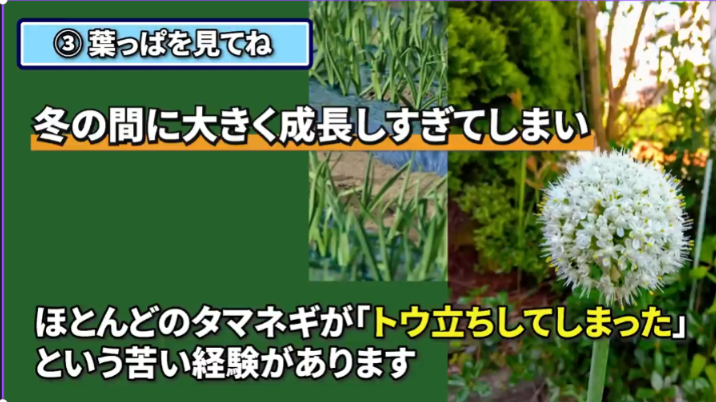

私も経験があり、「来年は、大きな苗を購入して植え付けよう」とやってみたのはいいけれど、

冬の間に大きく成長しすぎてしまい、ほとんどのタマネギが「トウ立ちをしてしまった」という苦い経験があります。

中心点が大事

我が家でも、色々失敗してきたタマネギですが、

この時期は、葉っぱの「中心点さえ青々」としていれば大丈夫だよ💞

今は、小さな「つまようじ」サイズのタマネギでも!

中心点の葉っぱがしっかりしていれば、春の増大期に「ぐんっ」と葉っぱを成長させ、立派なタマネギを収穫する事は可能です。

隣の芝生が青く見えてしまう

「隣の芝生が青く見えてしまう」事がありますよね。

周りの畑の様子を見るのも参考になりますが、過度に気にする必要はありませんよ。

愛情をこめて育ててあげれば、野菜はそれに答えてくれますし、大きくするために必要な情報を、これからもブログで発信して皆さんをサポートしていきます。

根元から黄色く枯れてしまっている場合

この時期のタマネギは、外側の葉っぱが枯れていたり、葉っぱの上の方が黄色く枯れ始めていても心配しないでください。

ですが、成長点の中心の葉っぱも「根元から黄色く枯れてしまっている」と言う場合は、

根付くことができず、寒さでやられてしまったか、何かしらの病気にかかってしまった可能性が高いです。

病気に関しては、対策をしっかりとれば「これ以上悪化するのを防ぐ」と言う事はできますので、これ以降の解説で詳しく説明していきます。

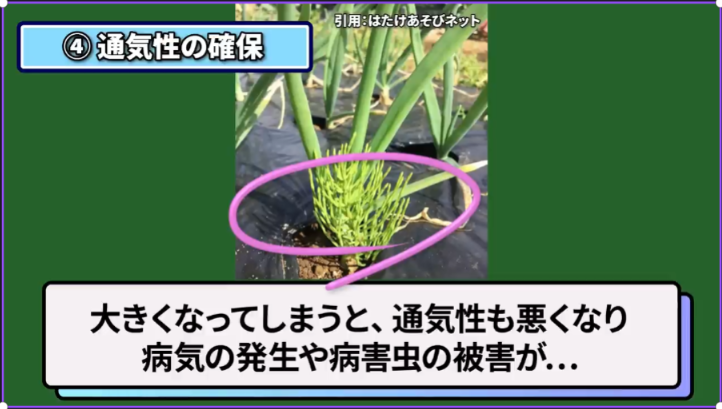

4つ目 通気性の確保

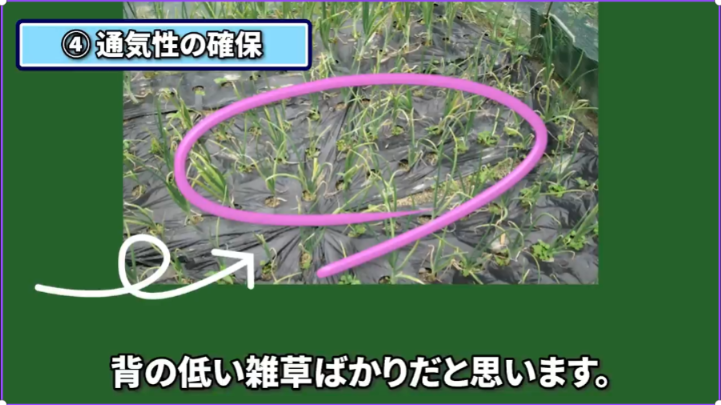

寒いこの2月でも、雑草は生えてきます。

気温が低いので雑草もあまり大きく成長しませんし、背の低い雑草ばかりだと思います。

この雑草たちは、暖かくなるにつれて一気に成長してきます。

通気性も悪くなり、病気の発生や病害虫の被害に合いやすくなってしまうだけでなく、引き抜く際にタマネギの根っこを痛め「そこから、病原菌が侵入してしまう」と言う事も起こります。

一度抜いてもまた生えてくる根気のある雑草ですが、この時期でしたら簡単に抜くことができますので、

できるだけ早いうちに取り除いてあげましょう。

まだまだ寒い時期が続きますので、あまり無理はせず!

少しずつ抜いていこうね♪

雑草を「残したまま」にしてしまうと

仮に、この雑草を残したままにしてしまうと、、、

タマネギが栄養を必要とするタイミングで雑草に栄養を取られてしまい「タマネギの玉が大きくならなかった」と言う悲しい事も起こってしまいます。

この時期にしてあげるタマネギのお世話は、あまり多くはありませんが、

2月のうちに雑草をきれいにしてあげる事で、タマネギも春先に大きく成長する事ができ、理想なタマネギに近づくことができますよ。

5つ目 病気の対策

タマネギによくかかる病気が、本格的に発症するのは暖かくなってくる3月~4月頃で、この時期は病気になる確率は低いです。

ここで大事になってくるのが、

病気になってから対処するのではなく、病気になる前に、しっかりと予防をして「病気にならない環境を整えてあげる」と言う事が大切です。

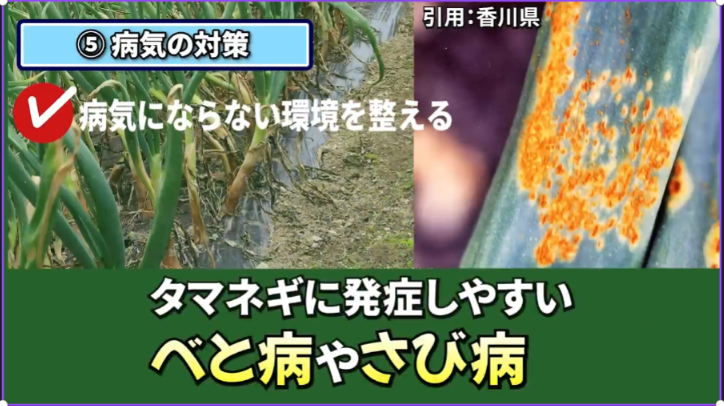

「べと病」と「さび病」

特に、タマネギに発症しやすい「べと病」や「さび病」などの病気は、

1度発症してしまうと、感染力が非常に強く「直す」と言うのは基本的には難しいです。

また、1度発症した病気は、タマネギや他の野菜にも一気に広がっていきます。

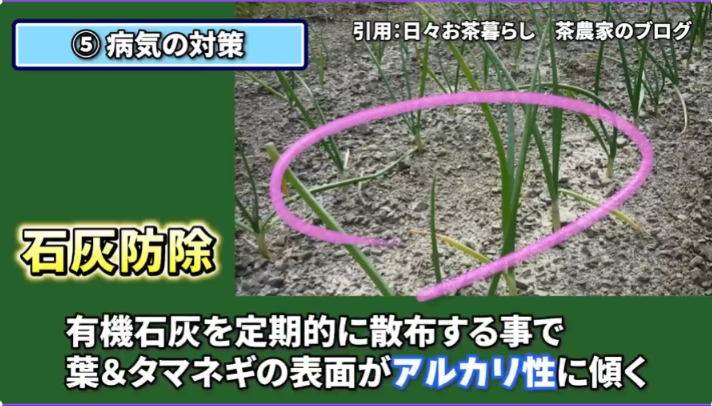

石灰防除とは?

農家さんなどは、殺菌剤を使って病気の予防をしている方も多いようですが、家庭菜園で殺菌剤を使うのは少し抵抗があると思います。

そんな方におすすめな方法として「石灰防除」と言って、

石灰、特に有機石灰を使って予防をするやり方がおすすめです。この有機石灰を定期的に散布する事で、葉っぱやタマネギの表面がアルカリ性に傾きます。

アルカリ性に傾くことによって、「糸状菌」などのカビの菌が発症しにくい環境を作る事ができます。

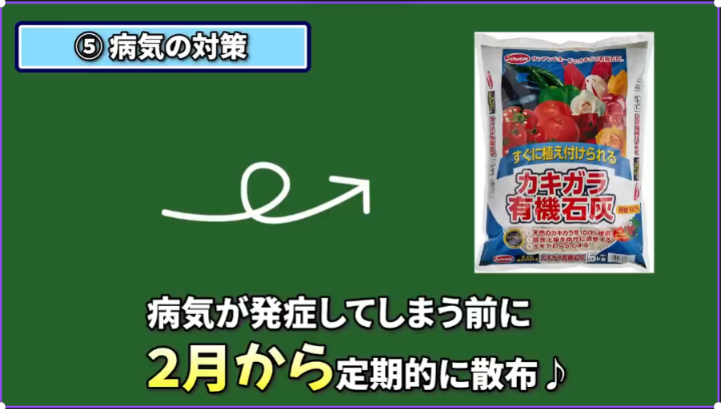

「準備」と「対策」が大切

本格的に菌が繁殖してくるのは3月に入ってからですが、病気が発症してしまう前に、この時期から定期的に散布しておく事も大切です。

何事も、起こってからではなく

「準備」と「対策」が大切なんだね💗

石灰を使った対策については、こちらの記事!

農薬なしで収穫アップする最強の秘訣とは!にんにく・玉ねぎ栽培のサビ病対策【初心者・家庭菜園】|庭なし家庭菜園!ポコずブログ

使い方や、気を付けて欲しい注意点などを詳しく解説しています。

(動画のリンクも記事の最後に置いておきます。)

まとめ

最後に1つ!お伝えしたいことがあります。

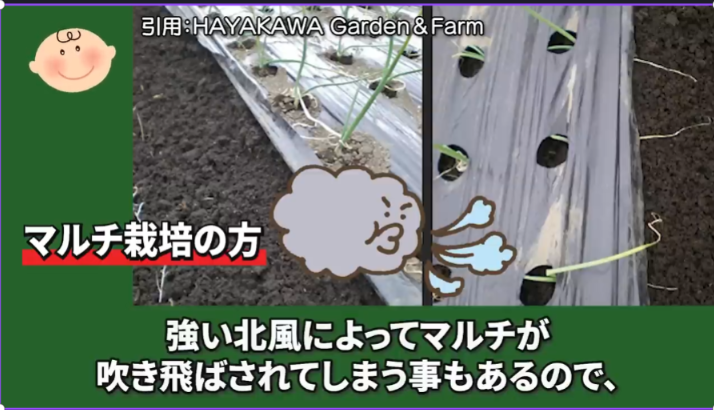

マルチを使って、栽培している方は!

この冬の時期に「霜柱が立って」、土とマルチの間に隙間ができてしまう事があります。

強い北風によってマルチが吹き飛ばされてしまう事もありますので、この時期に1度チェックして、緩んでいるようでしたら補強をしてあげると安心です。

今回は!

2月に行う「5つのお世話に」ついて、解説してきたよ♪

・1つ目に、枯れた葉っぱの処理。

・2つ目に、土の乾燥をチェックして、定期的な水やり。

・3つ目に、葉っぱの成長点を観察していきながら、病気の対策「石灰防除」についても解説してきました。

【Amazon】

https://amzn.to/3BnoZ8E

【楽天市場】

https://a.r10.to/hg0x2F

この時期に行うお世話は、どれも「やらないと必ず育ちが悪くなくなる」という物ではありませんが、手をかけてあげた分、野菜達はしっかりと答えてくれます。

あまり無理はせず!大きな玉ねぎを収穫できるように、これからも一緒に家庭菜園を楽しんでいきましょうね♪

【参考動画】

農薬なしで収穫アップする最強の秘訣とは!にんにく・玉ねぎ栽培のサビ病対策