11月になって、イチゴの葉っぱが赤くなってきたけど大丈夫?

それは自然現象。むしろ冬越しの準備が始まっているサインなんだよ

11月のいちごは冬越し準備の大事な時期

春に赤いいちごを収穫したい!と思っているなら実は11月の管理がカギになります。

というのも、いちごは冬の間に株をじっくり育てておくことが大切なんです。

寒さに耐えられる強い株をつくることで、来春の花芽(花のもと)がしっかり育ち、甘くて大きな実をつけてくれます。

この時期の管理で意識したいポイントは、

「水やり」「肥料」「株」「病気」の管理の4つ。

今回は、これら4つのポイントについて詳しく解説します。

冬越しの準備をしっかりして、甘くておいしいイチゴを春に楽しみましょう。

📢 作業の流れをもっと詳しく知りたい方へ

ポコずチャンネルの公式LINE登録で

「野菜作りカレンダー」を無料プレゼント中🎁

LINEで受け取る

11月のいちごの状態と基本の考え方

11月は苗を植え付けてから、約1カ月たっています。順調に育っていれば葉も大きく枚数も多くなってきています。嬉しい反面冬に向けての準備が心配ですよね。

地域によって気候が異なりますので、今回は関東地方を基準に解説していきます。

寒くなってくると、だんだんと成長が緩やかになっていきます。その際、葉が赤くなることがありますが、これは正常な反応なので安心してくださいね。

さらに、1月、2月と寒さが厳しくなってくると、背丈が低くなり地面に張り付くような状態になります。

これは、厳しい冬の寒さから身を守る冬越しモードに入っているということです。

さらに葉が枯れてしまうことがありますが、これも自然な変化です。もし花がついてもこの時期は摘み取ってしまいましょう。実がついてしまうと株が弱ってしまいます。

冬越しで株の元気を保つには、光合成のための健康な葉を残すのがポイントになります。

これを踏まえて、4つの管理ポイントを見ていきましょう。

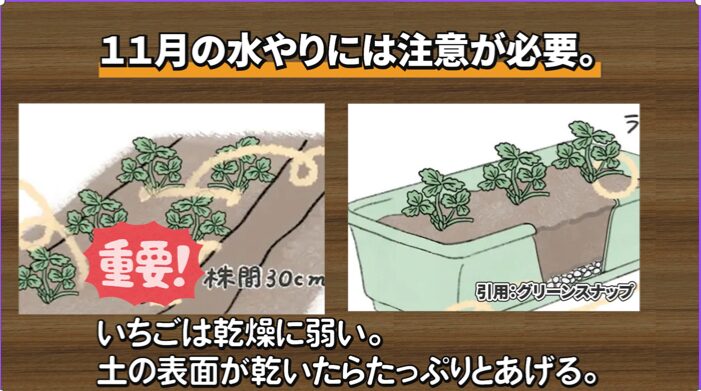

水やりのコツ|やりすぎ厳禁!冬は控えめに

寒くなってくると水やりはあまり必要ないように思えますよね。

ですが、株が乾きすぎると弱ってしまうことがあります。

反対に、夕方にたっぷり水を与えると、夜の冷え込みで根が傷むことも。

11月は

- 1日1回、朝だけ軽く水を与える

- 葉や花に水をかけず、株元へやさしく注ぐ

この2つを意識するだけで、根腐れや霜害を防げます。

特にプランター栽培では、底の排水穴から水が少し出るくらいが目安です。

地植えの場合は、土の表面が乾いてから与えましょう。1週間に1回雨が降るのであれば水やりは不要です。

また、霜が降りる地域では、株元をワラや腐葉土でマルチングしておくと安心です。

冷えすぎを防ぎつつ、乾燥も防げる一石二鳥の対策です。

肥料管理|与えすぎ注意。でも“11月”の栄養が来春の実を決める

11月のいちごは、成長がゆるやかになります。

この時期におすすめなのは、少量の追肥です。

化成肥料なら、株のまわりに軽く一つまみ。

有機肥料なら、液体タイプを水に薄めて使いましょう。

この時期、株の体内では小さなイチゴの赤ちゃんが育っています。実の大きさは冬の栄養状態に左右されます。

10月にしっかり追肥した。植え付け時の元肥をしっかりしたという場合はこの時期の追肥は不要ですが、それ以外であれば追肥をしておきましょう。

根が集中している株の周囲から5cmほど離して、円を描くように置くと効果的です。

寒さが厳しくなる前に、栄養を少し補っておくことで、冬の間も株がじっくり体力を蓄えてくれます。

株の管理|古い葉・ランナー・花は整理して株を休ませよう

11月にしておきたい株の管理のポイントを2つご紹介します。

1つは古い葉かき、もう1つはライナーの処理です。

古葉かきをしよう

11月はいちごの古葉かきにちょうどいい時期です。

下の方にある黄色くなった葉や虫食いのある葉を、そのままにしておくと病気の原因になります。

枯れた葉っぱが軽く引っ張って取れるようであれば、取ってあげましょう。ただし、無理にとる必要はありません。

古い葉をとることで、健康な葉が光合成をしやすくなります。

また、作業のときは、枯れた花や落ち葉も一緒に取り除いておくといいですね。

地面の湿気がこもらず、灰色かび病などを防ぐことができます。

ランナーの処理|親株に栄養を集中させよう

秋になると、株から再びランナー(つるのような茎)が出てくることがあります。

これを放っておくと、親株の栄養が子株に取られてしまい、冬を越す力が弱まります。

もしランナーが出ていたら、根元からカットしてしまいましょう。

11月以降は、もう新しい苗を作る時期ではないので、思い切って取り除いて大丈夫です。

この作業をすることで、栄養が株の中心に集中し、寒さに負けない強い株に育ちます。

害虫と病気の対策|害虫は減少するが、ヨトウムシだけは要注意

寒くなってくると、虫の活動は酸くなってきます。

ですが油断していると、この時期でもひそかに動いている害虫がいます。

それが、ヨトウムシ(ヨトウガの幼虫)です。

この時期の害虫について解説します。

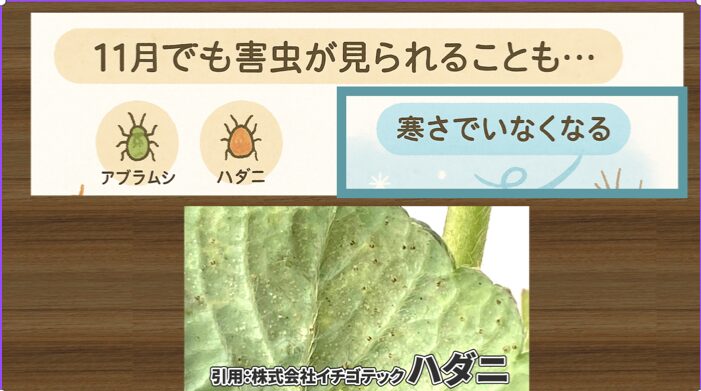

アブラムシ・ハダニは寒さで自然に消える

まずうれしいニュースからご紹介しましょう。

夏から秋にかけて悩まされるアブラムシやハダニは、気温の低下とともに勢いを失っていきます。

これらの虫は乾燥や暖かい環境を好むため、寒さが本格化する11月以降は活動が鈍くなり、自然と数が減っていくのです。

もし少し残っていても、無理に薬剤を使う必要はありません。

強い風通しと適度な湿度を保つだけで、冬前にはほとんど見かけなくなるでしょう。

要注意!ヨトウムシは夜の間に食害する

ところが、そんな中でも油断できないのがヨトウムシ。

この虫は、夜に活動する夜行性の害虫で、昼間は株の根元や土の中に潜んでいるのが特徴です。

姿が見えないからと安心していると、いつの間にか葉っぱがボロボロ、株の先端だけきれいに食べられてる…なんてことになってしまうかも。

ヨトウムシは夜になると出てきて、柔らかい葉を一晩で食べ尽くすほどの食欲があります。

成長期のいちごや、葉物野菜を中心に被害を広げる厄介者です。

見つけたら土を軽く掘って駆除

ヨトウムシは昼間、土の表面から1〜2cmほど潜った場所でじっとしています。

葉が不自然にかじられていたり、葉先が食いちぎられている場合は、株元の土を少し掘って確認してみましょう。

丸まった灰色〜黒っぽいイモムシが見つかったら、それがヨトウムシです。

見つけ次第、ピンセットや割り箸などで取り除いてください。

発見が早ければ、被害を最小限に抑えられます。

夜間に葉の裏を歩いていることもあるので、懐中電灯を照らして観察してみるのも効果的ですよ。

特にいちごのような冬越し野菜は、冬前の今の時期に清潔で乾いた環境を整えてあげることで害虫対策になります。

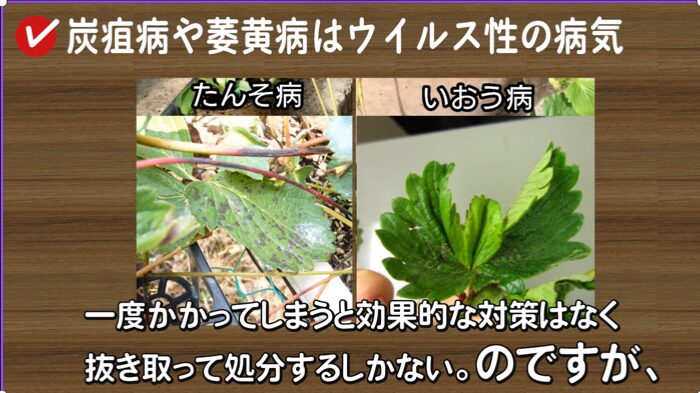

注意点|ウイルス性の病気は寒さでは治らない

11月に注意したいのが病気対策です。

うどんこ病などのカビ性の病気は少なくなってきますが、ウィルス性の病気は冬になってきても油断できません。

炭疽病や萎黄病のようなウイルス性の病気も寒くなってくると症状が治まったように見えます。

ですが、カビなどの菌とは違い死滅することはないため、暖かくなると病気が再発します。

つまり、ウイルス性の病気は一度かかってしまうと効果的な対策はなく、処分するしかないのです。

とはいえ、すべて処分するのは残念ですよね。

「少し元気がない」程度であれば、気にせずに育ててあげるのもいいでしょう。

水やりのときは葉にかけず、株元に注ぐことを意識するだけでも予防になります。

まとめ|冬越しの成功が春の収穫を左右する

11月のイチゴ管理は、派手な作業は少ないですが、春の収穫を左右する大切な時期です。

- 水やりは朝に控えめに

- 肥料は少なめ・月1回

- 古葉とランナーは整理

- 害虫・病気対策は早めに

この4つを押さえておくだけで、冬の間に株がしっかり育ち、春には甘くて大きなイチゴがたくさん実ります。

11月のこの時期にしっかり株を管理して、春に美味しいイチゴを楽しみましょう。