米ぬかって何に効くのかしら?

肥料に使えるって聞いたことあるけど…

米ぬかは「土壌改良剤」に最適なんですよ!

肥料としてもたいへん優秀な「米ぬか」

でも、一番効果を発揮するのが「土壌改良剤」としての使い方なんです。

土に混ぜ込むことで微生物が一気に増えて、土がフカフカに!そして、野菜の成長が格段に良くなるんです。

そこで今回は、米ぬかを使った正しい土作りの方法とその注意点について、初心者の方にもわかりやすく解説していきます。ぜひ参考にしてみてください。

📢 作業の流れをもっと詳しく知りたい方へ

ポコずチャンネルの公式LINE登録で

「野菜作りカレンダー」を無料プレゼント中🎁

LINEで受け取る

豆知識

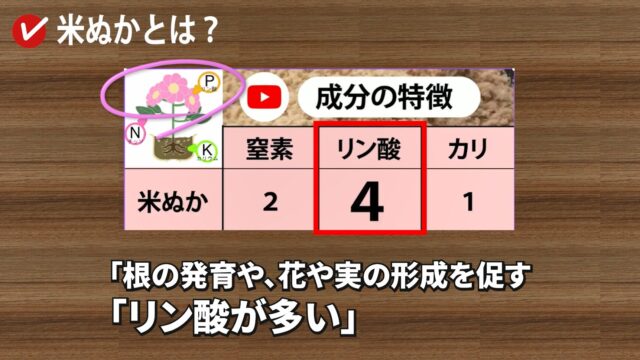

米ぬかとは、玄米を精製する時に取り除いた外皮のこと。米ぬかには、植物の成長に必要な三大要素である「窒素・リン酸・カリウム」が、「2:4:1」の割合でバランス良く含まれています。

米ぬかの種類や精米方法などによって多少前後しますが、いずれも根の発育や花や実の形成を促す「リン酸」が多いことが特徴です。有機肥料として有名な「鶏ふん」に近い数値で、土壌改良剤としても肥料としても優れた資材なんです。

目指せ!米ぬかを使った美味しい野菜作り!

米ぬかの特徴

米ぬかには、一般的な化成肥料ではなかなか補えない、ミネラルやビタミン、糖分やたんぱく質が含まれています。

ミネラルやビタミンを与えると、「野菜の甘みが増す」とも言われています。さらに、糖分やたんぱく質は微生物たちのエサになるので、土を一気にふかふかに変えてくれます。

さらに、米ぬかは有機資材です。「家庭菜園を有機栽培してみたい!」という方にとって、米ぬかは土壌改良だけでなく植物の栄養も補ってくれる優秀な資材なんです。

米ぬかを使わない手はないですよね!

米ぬかの魅力

米ぬかの大きな魅力は、微生物が含まれていると言うことです。乳酸菌や酵母、納豆菌などの微生物が、米ぬかに含まれる糖分やたんぱく質、ビタミンなど豊富な有機成分を栄養源にして、土壌中でも活発に増殖します。

この活性化した微生物が、有機物を分解して植物に吸収しやすい栄養素を供給してくれるのです。特に夏から秋の変わり目には、夏野菜の残渣や土の中に残った根っこなどの不要物もきれいに分解してくれるのでおすすめです。

米ぬかをまいた土は、

適切に管理しないと窒素飢餓を起こすことも…

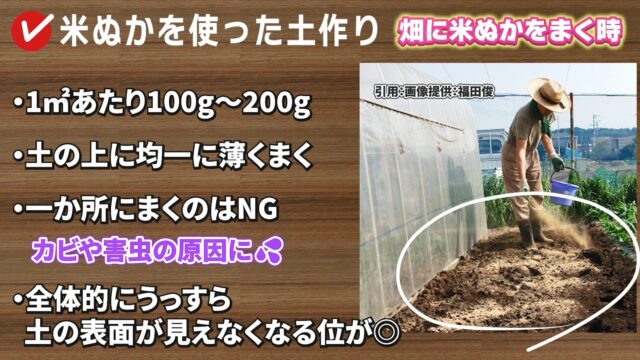

米ぬかを使った土作り

畑に米ぬかをまく時は1㎡あたり100~200gほど、プランターの場合は土1リットルあたり5〜10gほどが目安です。米ぬかが多すぎると、窒素飢餓や根焼けのリスクが高まるので注意してくださいね。

米ぬかをまく時のポイントが、均一に薄くまくこと。一か所に大量にまいてしまうと、その部分だけ異常に発酵が進みカビや害虫が発生しやすくなります。全体的にうっすらとかけて、「土の表面が見えなくなったかな」といった感じが丁度いい具合です。

その後は、土と混ぜ合わせて軽く耕します。米ぬかと土がなじみやすくなり、微生物がより活発に活動してくれます。

最後に軽く水やりをしてあげると、

より効果が高まります!

米ぬかの土作りのポイント

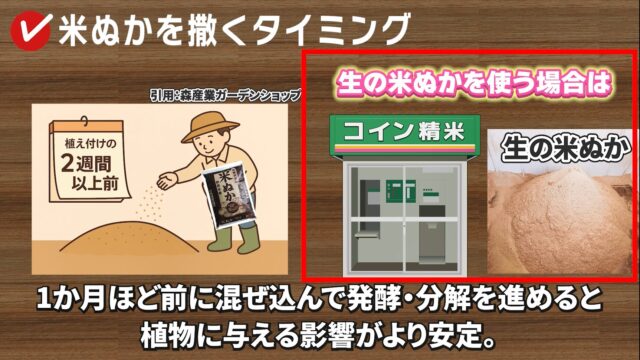

米ぬかをまくタイミングは、植え付けの2週間以上前です。生の米ぬかの場合は1か月ほど前に混ぜ込んで発酵・分解を進めると、植物に与える影響がより安定します。

さらに、植え付けの2週間前には、土壌の㏗を改善する為に苦土石灰を入れていきます。1㎡あたり100gが目安です。そして次に、牛糞堆肥を。1㎡あたり2~3㎏が目安です。最後に牛糞堆肥を入れることでより土がふかふかになって、野菜の育ち方が格段に変わります!

植え付けや種まきの直前には、

米ぬかをまかないでね!

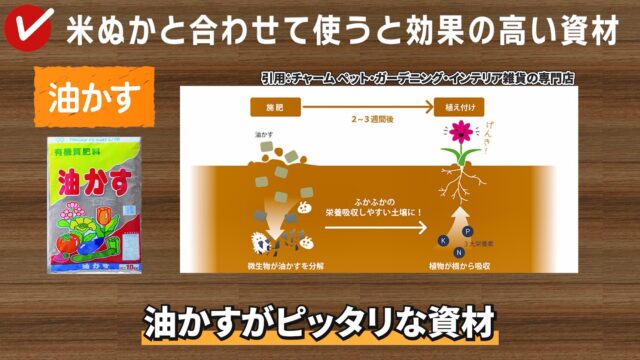

米ぬかの土づくりにおける秘密兵器

米ぬかの土づくりにおける秘密兵器は、油かすです。肥料や元肥として使います。化成肥料を使った栽培ではなく有機栽培にチャレンジしたい場合にも、この油かすがピッタリですね。

油かすは、有機肥料の中でも窒素をたっぷり含んでいます。原料によって多少異なりますが、「窒素・リン酸・カリウム」が、「6:2:2」の割合で含まれています。米ぬかによる窒素飢餓も防いでくれるので、米ぬかとの相性がバッチリなんです。

油かすを入れる量は、1㎡あたり100~200gほど。たくさん入れると窒素成分が過剰になってかえって悪影響を及ぼすこともあるので、入れすぎには注意してくださいね。

しっかりと土に混ぜ込み耕していきます。2週間もすれば土と馴染んで、美味しい野菜が育つふかふかの土が出来上がりますよ!

雑草も分解してくれるので、

一緒に混ぜ込んでOKです!

米ぬかを使うときの注意点

米ぬかを使った土づくりの時には、次の3つの点に注意してください。

①米ぬかを入れたすぐ後は種まきや植え付けをしない

米ぬかは土の中で発酵する際に、発酵熱を発生させます。条件が揃えば40~70℃ほどになるとも言われていて、そのタイミングで植え付けや種まきをしてしまうと根を痛めてしまい、最悪の場合は枯れてしまうことにも…。

②追肥として使わない

米ぬかは土作りや元肥として高い効果を発揮しますが、「遅効性の肥料」です。効果を発揮するまでに時間がかかるので、即効性を求める追肥としてはあまり向いていなかも…。

③米ぬかをまいた後はすぐに土に混ぜ込む

米ぬかをまいたら、すぐに土に混ぜ込むことが大切です。米ぬかをまいてそのまま放置していると、カビやコバエなどの被害にあいます。さらに、コバエなどを狙った大きな虫や鳥なども寄ってきて、野菜に悪影響を与えてしまうことに…。

この3つのポイントを守ってくださいね!

米ぬかを使ったぼかし肥料・鶏ふんとは

米ぬかを使った肥料に「ぼかし肥料」があります。米ぬかに他の有機物や発酵促進剤を混ぜて発酵させた肥料です。米ぬかよりも肥料としての安定性と即効性が高まり、発酵熱や虫の発生による悪影響を避けることができます。

また、米ぬかより栄養素が高い肥料に鶏ふんがあります。しかし、鶏ふんは即効型の肥料としての側面が強く、土作りとして使うのにはあまり向いていないかも…。

ぼかし肥料と鶏ふんについては、

こちらの動画で詳しく解説しています!

ぼかし肥料の使い方

鶏ふんの使い方

米ぬかの保存について

最近では米ぬかの人気も高くなってきていて、地域によっては「コイン精米所」などから無料で手に入れられます。

でも、米ぬかの保管の仕方には少し注意が必要です!特に気温や湿度が高い季節になると傷みやすく、虫やカビがわきやすくなります。一定期間保管する場合は、密閉できる袋や容器に入れ、湿気がこもらない冷暗所で保管をしてあげることがおすすめです。

正しい管理が重要ですね。

まとめ

米ぬかは、特徴や注意点をしっかり押さえれば、家庭菜園で必ず活躍してくれるスーパー資材です。しかし、米ぬかの扱いにはポイントがあるので、ちょっと分かりにくいかもしれません。こちらの動画でさらに詳しく説明していますのでご覧ください。今回ご紹介した内容を参考に、米ぬかを使ったふかふかの土作りにチャレンジしてみてくださいね!