今回は「真夏のナスの育て方」に注目して、収穫量アップの3つのポイントをご紹介します。梅雨が明けて気温がぐんぐん上がるこの時期、ナスの育て方にもひと工夫が必要です。

この記事では、「水やりのコツ」「肥料の見極め方」「病害虫対策」の3つに絞って、初心者の方にもわかりやすくお伝えしていきます。真夏でも元気なナスを育てるために、ぜひ最後までチェックしてくださいね!

夏場の水やりと追肥のタイミングを押さえれば、ナスの収穫量はぐっと増えますよ♪

たくさん収穫できるように頑張ります!

一つ目:水やりのコツ

ナスは夏野菜の代表として知られていますが、夏に気になるのが「水やり」。 多くの夏野菜は水を控えめにした方が良いと言われる一方で、ナスは意外にも水を欲しがる野菜です。これは、ナスの葉が広く水分が蒸発しやすいこと、さらに実自体に水分が多いことが理由です。

特に夏場は気温が高くなり、土が乾燥しやすくなります!

水が溜まった状態が続くと根腐れを引き起こすため注意が必要です。

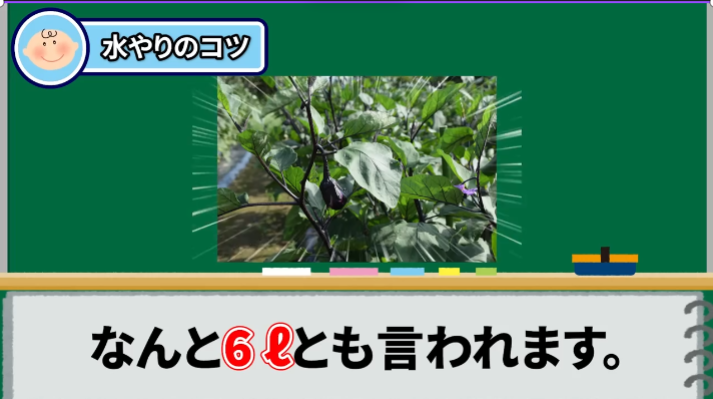

ナスに適した水やりの量と頻度

ナスの株が大きくなってくると、必要な水分量も増加します。成長したナスの株が真夏に必要とする水分量はなんと6ℓ!プランターや鉢で育てる場合は、地植えよりも土の量が少ないため、水の保水性が低く乾燥しやすい環境になります。鉢が外気の影響を受けやすいため、乾燥には特に注意が必要です。

水やりのタイミングと方法

・土の表面が乾いていたら水やり

・水は鉢底から流れ出るまでしっかり与える

これにより、土全体に水分が行き渡り、空気の入れ替えもできるので、根が健やかに育ちます。一番重要なのは、土が乾いているかどうかを確認すること。 乾いていないのに水を与えると、根が傷んで枯れてしまう原因になります。毎朝、土の表面をチェックし、乾いていたら水をたっぷりと与えましょう。

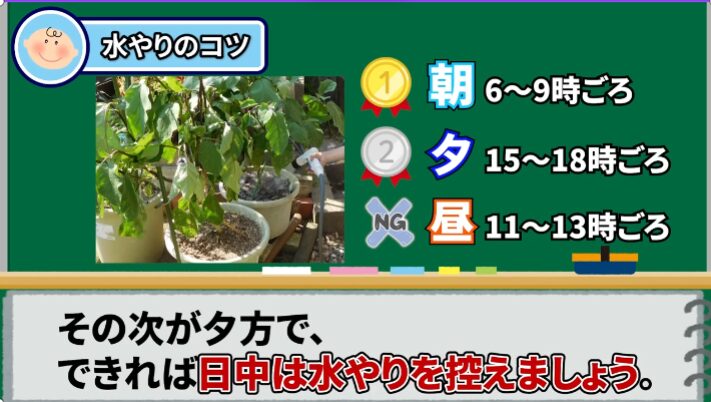

水やりに適した時間帯

・朝:もっとも理想的な時間帯

・夕方:朝が無理な場合の次善策

・日中:避けるべき時間帯

理由は、朝や夕方は気温が高くなりすぎておらず、急激な温度差で株を傷めにくいためです。 日中の気温が高い時間帯に冷たい水をかけてしまうと、葉焼けの原因にもなります。また、朝の水やりは病気の予防にもつながるという利点があります。

葉水(はみず)を与える

ときどき葉水を与えるのもおすすめです。葉の裏側に霧吹きやシャワーで水をかけてあげると、葉ダニの発生を防ぎ、葉の萎れ予防にも効果的です。

ナスは水切れに弱いので、毎日土の状態を見て判断するのが一番大事です。

朝夕の水やりで元気な株を育てましょう!

朝に水をあげるだけで病気の予防になるって知らなかったです!

これからは毎朝チェックしてみます!

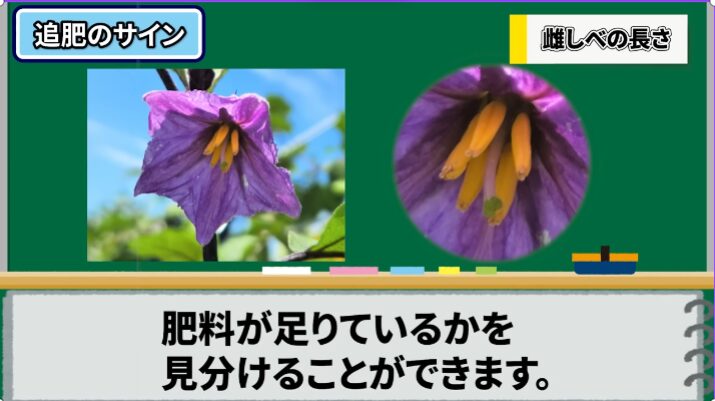

二つ目:追肥のサイン

ナスは「肥料食い」と呼ばれるほど、栄養をたくさん必要とする野菜です。ですが、必要以上に与えると逆効果になることもあります。

一般的な目安は、2週間に1回・化成肥料50g(約ひと握り)ですが、これだけでなくナスの出すサインに注目してあげることが重要です。

花や葉に現れるサインを見逃さず、必要なときにだけしっかり栄養を届けることで、ナスはぐんぐん元気に育ってくれますよ♪

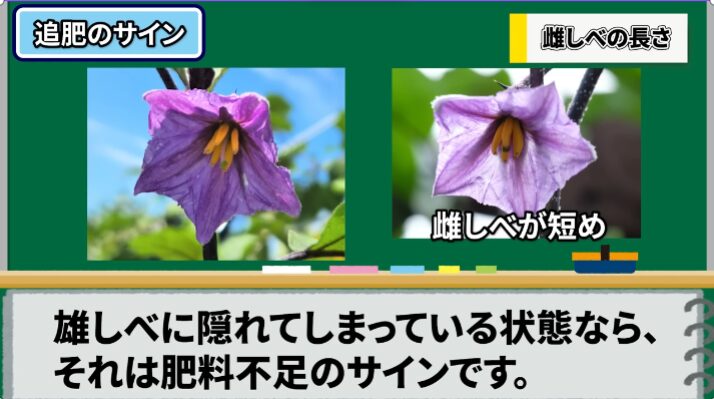

肥料不足のサインを見逃さない!

特に注目すべきなのは「花の様子」です。

ナスの花の中心にある雌しべが、周りの雄しべより長い場合は肥料が足りている証拠。 逆に、雌しべが雄しべと同じ長さか隠れているようなときは、肥料不足のサインです。

花の色や大きさもチェック

- 花びらの色が薄い

- 花の大きさが小さい

これらは、ナスが栄養不足である可能性が高いサインです。ナスの最盛期には花や実が一気に増え、肥料の消費が激しくなります。そのときにこのような変化が現れたら、早めに追肥を行いましょう。

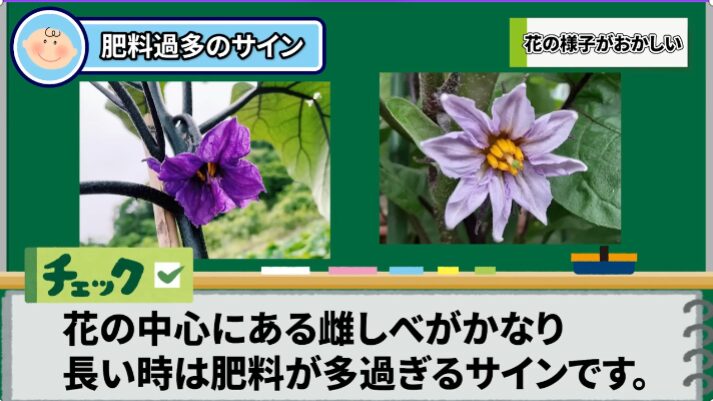

肥料過多のサインにも注意!

「もっと収穫したい!」という気持ちから必要以上に肥料を与えると、病害虫の発生リスクが高まります。

肥料過多のサインを見逃さないことが、元気な株づくりの第一歩です♪

肥料過多のチェックポイント

- 葉の色が極端に濃い

- 葉が内側に巻く(特に新芽付近)

- 花弁が異常に大きく色が濃い/雌しべが異様に長い

肥料過多の対処法

そんなときは、肥料を与えるのを中止し、通常の3倍の水を与えて土を洗い流すようにしてみましょう。数日間様子を見ながら、ナスの状態を観察することが大切です。

ナスは花を見れば状態がすぐわかる。肥料は量よりタイミングが大事なんですよ♪

花の雌しべの長さで肥料のタイミングがわかるなんてのも初めて知りました!

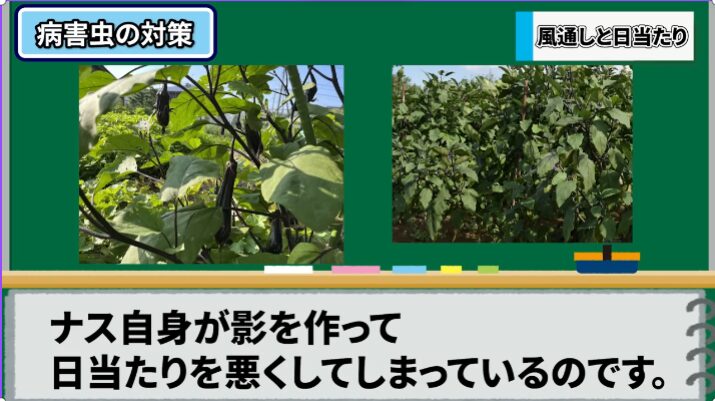

三つ目:病害虫対策と下葉かき

ナスを健康に育てていく上で重要なのが、病害虫対策です。その中でもとても有効で初心者にも簡単にできるのが「下葉かき」です。

下葉かきのメリットとは?

1. 泥はね防止

水や雨で土が跳ね、葉に泥がつくと、土中の菌が付着して病気の原因となることがあります。下葉を取り除くことでこのリスクを減らせます。

2. 風通しと日当たりの改善

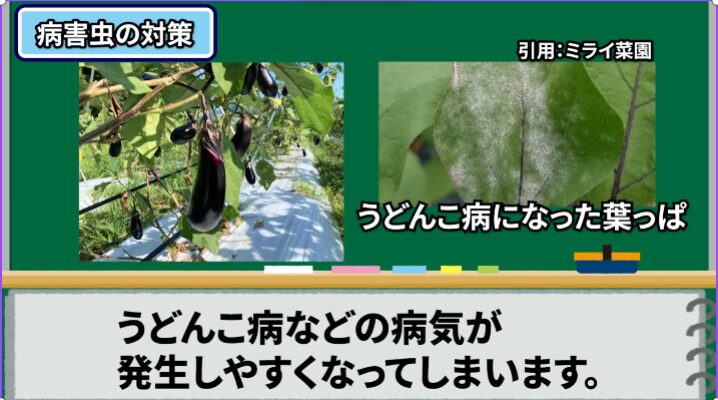

ナスの葉は非常に大きく、葉と葉が重なり合うと風通しが悪くなり日照不足になります。これが病害虫の発生を助長する要因になります。

3. 古い葉を取り除いて病気を予防

ナスの古い下葉は病気にかかりやすく、特にうどんこ病などの原因となります。下葉をかいて株元をスッキリさせることで健康な株に育ちやすくなります。

下葉かきのタイミングと注意点

ナスがある程度大きくなったら、重なり合っている葉や古くなった葉を剪定しましょう。ハサミを使う場合は清潔なものを使用し、傷口からの感染を防ぐことも忘れずに!

また、下葉を取り除くことで株元が見やすくなり、追肥や水やりのタイミングも把握しやすくなるというメリットもあります。

エンディング

ナスの成長や長期間の収穫には、適切な水やり・肥料管理・病害虫対策が重要です。

これらのポイントをおさえておけば、家庭菜園でも長くたっぷりナスの収穫を楽しむことができます。また、夏のナスは成長が早く変化も激しいため、日々の観察が最も大切な管理のひとつです。朝の水やりついでに花や葉をチェックし、小さな変化を見逃さないようにしましょう。

そして何より、ナス栽培はコツさえつかめばどなたでもチャレンジしやすい野菜です。少しの手間をかけてあげるだけで、毎日のお料理に使える美味しいナスがたくさん手に入ります。ぜひ、この記事を参考に、あなたの家庭菜園でもナス栽培に挑戦してみてくださいね。

・毎朝の水やりで健康な株に育て

・花のサインを見逃さず、適切なタイミングで追肥を行い

・下葉かきで風通し・日当たり・病気予防も万全に!

病害虫は早めの予防が鍵です!

下葉かきは、収穫量アップにもつながる基本作業なんですよ♪

ナスの葉が重なってるのがダメだなことを知り、下葉かきをしただけで風通しが良くなりました!

この記事を動画で見たい方はこちら!